Special

オッカーヴィル・リヴァー 来日インタビュー

USオルタナ/インディー界屈指のソングライターと称されるウィル・シェフを中心にテキサス州オースティンにて結成されたオッカーヴィル・リヴァー。2002年リリースの『Don't Fall In Love with Everyone You See』でのデビューから幾度のメンバー・チェンジを行いながらも、2005年の『ブラック・シープ・ボーイ』をはじめ数々の名盤をリリースし、2010年には伝説的バンド13thフロア・エレベーターズの中心人物ロッキー・エリクソンとの共作『トゥルー・ラヴ・キャスト・アウト・オール・イーヴィル』をリリースするなど、唯一無二のキャリアを積んできた。

今年リリースされた7枚目となる最新作『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』では、米ビルボード・アルバム・チャートにて自身最高記録となる7位を記録。11月に【Hostess Club Weekender】に出演する為に初来日を果たし、白熱のライブ・パフォーマンスを見せたフロントマンのウィルが、最新作はもちろん、ソングライターとしての新たな出発点、新プロジェクトLovestreamsなどについて語ってくれた。

『アイ・アム・ベリー・ファー』は

今振り返ってみても、とても誇りに思える

僕にとって新たな作詞スタイルの出発点となったから

――今回初来日となりますが、日本に初めて来てみていかがですか?

ウィル・シェフ:アメイジング!まだちょっと時差ボケしてるけど、新宿を散策して、ゴールデン街にも行ったよ。

――着いたその日にゴールデン街に行ったなんて、超ツウじゃないですか!

ウィル:アハハ。友達が最近日本に来てて、行ったらいいんじゃないかって教えてくれたんだ。スッゴククールで楽しかったよ。

――まずは少し話を戻して、2011年リリースの前作『アイ・アム・ベリー・ファー』について訊きたいのですが、これまでの特定の人物をモチーフとしたフィクショナルな作品とは打って変わり、今作はウィルのパーソナルな部分が投影された作品となっていますよね。ソングライターとしての転機にも繋がった、この変化を促したのは?

ウィル:一つのフェーズが終わったというのが大きいね。『ブラック・シープ・ボーイ』は、僕にとって突破口となった作品で、人気度、そしてもちろんソングライティングの面でもいいアルバムだと思ってる。『ザ・ステージ・ネイムス』と『ザ・スタンド・インズ』でも好評価を得たし、作るのも楽しかったけど、制作の終盤に差し掛かった時に、クリーンできっちりしすぎてて、クレバーすぎるって感じた。成熟した曲づくりのスタイルを自分なりに模索したかったのもあって、それまでに書いてきたようなスタイルとは距離を置きたかったんだ。それを試みながら取り組んだのが、『アイ・アム・ベリー・ファー』だった。僕にとって、『アイ・アム・ベリー・ファー』、最新作『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』と、まだリリースされていないソロ・プロジェクトのLovestreamsのアルバムは、三枚絵のようなもので3部作なんだよね。3作とも自叙伝的で、お互い繋がっている。

考えてみると『アイ・アム・ベリー・ファー』は自叙伝的でありつつ、切り離された視点も持っている。何ていうか…遠くから何かを捉えるような―分散した観点に基づいて曲を書こうとした。その観点は、少なからず自分自身のパーソナルな部分と繋がっている。それ以前は、フィクショナルな曲しか書かなかった。『アイ・アム・ベリー・ファー』は、今振り返ってみても、とても誇りに思える作品なんだ。僕にとって新たな作詞スタイルの出発点となったから。それまでにやってきたことを解体して、濃縮感や完璧さを減らそうとしたんだ。もっと乱雑で生々しい感じの曲にする為にね。

▲ Interview: Roky Erickson With Will Sheff of Okkervil River

――やはりロッキー・エリクソンと作品づくりをした影響も少なからずはある?

ウィル:もちろん!大きな影響を及ぼしたよ。

――彼のようなアーティストの創造プロセスを間近で見て、ましてはそれに参加するなんて、あまり経験出来ないことですもんね。

ウィル:うんうん。僕は書くことに対して知的なアプローチをとるけれど、彼はその反対。もちろん彼にも知的な面はあるけれど、直感的な部分の方が大きく占めてる。僕にも同じように直感的な面があるけれど…より感情的なのかな、彼の場合はその部分と本能的に通じ合ってるんだ。神秘的なレベルで、と言っても過言ではないかもね。そういった瞬間を彼と共有することには、とてもインスパイアされた。彼のそういう面に触れることによって、僕自身も彼のようにオープンになることができた気がする。ロッキーと同じようにはならず…。僕はロッキーじゃないし、彼のようにはなれない…それはある意味幸いだと思う。彼には自分の衝動や気まぐれに対しての潜在的なオープンさがあって、そういう部分はとても尊敬している。だから自分の作品に取り組む時も衝動に身を任せ、そして直感に素直になりたいと思ったんだ。とは言っても、彼と出会っていなくても、いつかは自力で近い域に辿り着いていただろうとは思う。でも彼のおかげで、その地点に早く辿り着くことができたし、もっと深い理解を得ることができたと感じるね。

――では続いて最新作『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』についてですが、アルバムの舞台となっているウィルの生まれ故郷のニューハンプシャー州のメリデンからは長年離れていたそうですが、戻るきっかけとなったのは?『アイ・アム・ベリー・ファー』の制作時には、既に戻っていたんですよね。

ウィル:そう、『アイ・アム・ベリー・ファー』もメリデンで書かれたものだよ。祖父母は未だにメリデンに住んでいて、僕の人生において祖父が一番のインスピレーションなんだ。彼は最近亡くなってしまったんだけど…、彼らと一緒に住んで、曲づくりを行っていたんだ。

しばらくメリデンには戻っていなくて、ある日ふと自分の故郷とちゃんと向き合ってみようって思ったのがきっかけ。実際に訪れてみると、自分が記憶していた通りの素晴らしい場所だった。その時に感じたことが、『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』の出発点となった。実は『アイ・アム・ベリー・ファー』の為に作られた曲の中で、「Weave Room Blues」なんかは『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』に入れても良かったなと思える曲でもあるんだ。その頃に初めて自叙伝的なスタイルで書いた曲だから。

リリース情報

ザ・シルヴァー・ジムネイジアム

- オッカーヴィル・リヴァー

- 2013/11/27 RELEASE

- Hostess Entertainment

- [HSE-30315 定価:¥2,200(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

東京の街を歩きながら

日本の人々の暮らしにノスタルジアが根付いていて、

意味がある概念なんだな、っていうのは感じた

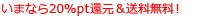

▲ 「Down Down The Deep River」 (Live On Soundcheck)

――幼少期やノスタルジアをテーマとした作品を作りたいというのは、それ以前から思っていたのですか?

ウィル:そうだね。こういうとなんかあれだけど…僕は愛情深い人間なんだ。特に自分を育ててくれた人々や成長を促してくれた人々?それがたとえ辛い思いをさせられた人であっても、そして小さい頃に慣れ親しんだ土地に対して。ノスタルジアには危険で残酷な部分がある反面、美しいものでもある。

東京の街を歩きながら、日本の人々の暮らしにノスタルジアが根付いていて、意味がある概念なんだな、っていうのは感じたね。80年代の玩具や昔のTV番組がテーマになってるバーがあったり。そういうことについて書きたいっていうのは前から思っていた。でもそうするのであれば、自分の経験に基づいたものを書く必要性がある。だってノスタルジアってこんな感じのものだよ、っていうふんわりした内容の作品を作っても全然説得力がないよね。

――ノスタルジアが危険でありつつも美しいものでもあるって言いましたが、それを体現しているのが「Down Down The Deep River」ですよね。一見アップビートな曲なのですが、詞の内容は結構残酷で…。

ウィル:そう!あの曲の内容の一部は実体験に基づいてて、当時僕はトレイラー・パークに住んでいるような、ちょっと問題を抱えた子たちと仲が良かった。その頃自分が敬愛していた人々のことを思い起こすと、いい思い出もあるけれど、同時に彼らは大変な人生を送っていたんだなということも思い出すんだ。ちょうどその時、メリデンでいくつか死亡事故があって、車に轢かれてしまった9歳の子と僕が崇拝していた17歳の子で、自動車の衝突事故で亡くなってしまった子がいた。今考えてみれば、偶然にも2人ともコーリーっていう名前だ。その2件の事故は、町の住民に重くのしかかり、もちろん僕自身にも影響を及ぼした。世界は思っていたほど、甘くて、生易しいものではないということを、先達って僕に味わせたんだ。人生は不公平で、危険と暴力に満ちている。だから幼少期についてのスウィートな曲であっても、現実味と真実味を持たせる内容にするように努めたんだ。

Okkervil River

2013.11.30 @ Hostess Club Weekender / Photo: 古溪 一道

▲ 「The Silver Gymnasium」 (OFFICIAL ARTWORK VIDEO)

――そして長年のコラボレーターであるウィル・シャフが再びアルバムのアートワークを手掛けていますが、今作ではインタラクティヴな要素も加わってて新鮮でした。アートワークを制作する上でのこだわり、そしてそれを通じて伝えたいことは?

ウィル:今作のアートワークも2人で考えたもので、こんなにも長く一緒に作品を作っていると、お互いの思考回路が大体わかってくるんだ。彼は僕の作品に通じていて、微妙なニュアンスやトーンも理解しているし、彼の作品に対しての僕の理解にも同じことが言える。だから合意点を見つけるのは簡単なことなんだ。

僕はアートは贈り物で、聴き手に手を差し伸べるようなものであるべきだと感じている。そういう魔法のような力を持っているものなんだ。だから自分もそういうアートを作ることを常に心がけてる。人を助け、守り、元気づけ、安心させ、金曜の夜に出かけたくなるようなエキサイティングで、翌日二日酔いになった時にはそれを和らげるような効果があるもの(笑)。人々の人生において居場所があるような作品を作りたいんだ。その点は、ウィルも僕と同じ考えだと思うよ。

▲ 「Lido Pier Suicide Car」 (performed in the Silver Gymnasium)

――プロデューサーには、ソニック・ユース、ダイナソーJrなど、近年オルタナ系の作品を多く手掛けてきたジョン・アグネロを起用していますが、彼を抜擢したのはこのアルバムが題材としている80年代との繋がりがあったからだそうですね。

ウィル:ダイナソーJr.、スクリーミング・トゥリーズ、カート・ヴァイル、ソニック・ユース…彼が携わる作品には一貫して、一つの部屋でバンドが演奏してるっていう“クラッシック”なヴァイヴがあるから、そこに惹かれて彼と仕事がしたいと思った。もう一つの理由は、君が言ったように彼には僕が聴きながら育った音楽との繋がりがあったから。彼はキャリアを始めてすぐにトム・ペティの『破壊』に携わってるんだ。多分「あれ持ってこい」とか、「このテープを運んで」とか小間使い程度だったと思うけど(笑)、その場所に立ち会えたことは紛れもない事実だ。そこからシンディー・ローパーやアウトフィールドの作品なんかを手掛けるようになった。それと僕は表意を重んじる人間なんだ。たとえそれが報われなかったり、気づかれなかったり、自分以外の人に意図が伝わなかったりしても。だから彼のように、現場にいて、当時の空気感がわかってる人にレコーディングにも参加して欲しかったんだ。

リリース情報

ザ・シルヴァー・ジムネイジアム

- オッカーヴィル・リヴァー

- 2013/11/27 RELEASE

- Hostess Entertainment

- [HSE-30315 定価:¥2,200(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

伝統に基づきつつも、モダンな要素がある―

そういうサウンドを目指してるんだ

――サウンド面においても、シンセサイザーを使ったり、パワー・バラードっぽい展開の曲があったりと80年代を彷彿とさせる曲が多いですが、80sぽくなりすぎないバランスの取り方とプロダクションが絶妙だと思いました。

ウィル:そう言ってくれて嬉しいよ。僕個人の好みについて話すと、そういうサウンドは嫌いじゃない(笑)。年を重ねることによって、それがひとつの“トーン”でしかないということが段々分かってきた。たとえばガレージ・ロックのゴリゴリ感、ギシャギシャしたエレクトリックな感じと安っぽい80年代R&Bの感じは僕の中では同じぐらい素晴らしいものだ。でも長年バンドをやってきて、いわゆる80sチックでベタなサウンドは、オッカーヴィルのファンにはあまり受けないっていうのはわかってた。近いうちにリリースするLovestreamsのアルバムを聴いてもらえば分かるけど…あれにはシンセをふんだんに使っていて、それはそれで意図があるけれど、オッカーヴィルとしてリリースするものはもっと“クラッシック”じゃないとね(笑)。

この2つのプロジェクトを並行してやることは、オッカーヴィル・リヴァーをインスパイアしているサウンドについて考えるいい機会にもなったと思う。70年代後半から80年初期のロックン・ロール―トム・ペティ、ジョー・ジャクソンだったり、ジャクソン・ブラウンは「Somebody's Baby」でシンセやちょっと尖ったサウンドを融合させているよね。伝統に基づきつつも、モダンな要素がある―そういうサウンドを目指してるんだ。

――なるほど。その要素をアルバムの中で表現する為に、どのような工夫をしましたか?

ウィル:キーとなるフックについてはよく話し合った。たとえば、「Down Down The Deep River」でジャスティンがキーボードで演奏するフック。あとはリズム・セクションを強化することだったり。その為に最初の頃、パットとカリーとだけでリハをしたりしたんだ。それと人工的なサウンドを足したら、同じようにオーガニックなサウンドも足すというのは心掛けたね。シンセを入れたら、バンジョーも入れる、逆にトランペットを入れたら、ジュノーのシンセ・サウンドを入れてバランスをとるっていう具合にね。

こうすることは、ある意味80年代の田舎で暮らしていた事へのトリビュートでもあるんだ。80年代だからと言って、ネオンカラーのレーザー、シンセサイザー、奇抜なヘアカットの“宝庫”って訳じゃなかったしね(笑)。でも田舎なりにも、そういうトレンドは多少浸透はしていたから、それをサウンド面において表現したかったという意図があるんだ。

Okkervil River

2013.11.30 @ Hostess Club Weekender / Photo: 古溪 一道

▲ 「Shock Corridor」 / Lovestreams

――では何度か話に上がったLovestreamsについて教えて下さい。このプロジェクトはどのように生まれ、形になっていったのですか?

ウィル:最近エレクトロニック・ミュージックに興味を持ち始めてて…エレクトロニック・ミュージックが面白いのは、明日【HCW】に出演するフォー・テットとかダブステップを大体の人は連想するけれど、シーナ・イーストンみたいな80年代のポップ・ミュージックだって、エレクトロニック・ミュージックだよね。だってアルバムに収録されているのは本物の楽器を演奏した音じゃないから。ヒップホップだってそうだよ。その曲の為だけに楽器が演奏されているっていうのは、ヒップホップではとても稀だと思うんだ。大体の場合、サンプル、シンセサイザー、ドラムマシーンが使われているから。そういうのに興味を持ったのと同時に、新しい曲づくりのスタイルを試してみたかった。いつでも自分のスタイルに磨きをかけることは心掛けていて、仮に僕自身がいなくても成立するような曲や作品を作ろうと志してるんだ。

ドラム・マシーンとシンセサイザーを使って作業しているにも関わらず、この曲はギターで作った方がいいんじゃないか、って思う曲が生まれることもある。それはそれで、オッカーヴィル・リヴァーの為にとっておくんだ(笑)。Lovestreamsの制作が終了した1週間後に、オッカーヴィル・リヴァーの為にとっておいたものの中に何があるか見て、それから「Pink-Slips」を含め何曲か書いたら、アルバム1枚分の曲が完成していた。

――書く段階で棲み分けて曲づくりをしてないのって、興味深いですね。ということは、このプロジェクトと『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』は完全に並行して作業が行われていたんですね。

ウィル:うん、その通りだよ。そういった繋がりでLovestreamsと『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』は結ばれているんだ。面白いよね。それを頭に入れて作品を聴いてみると、もしかしたら新たな解釈が生まれてくるかもしれないね。

リリース情報

ザ・シルヴァー・ジムネイジアム

- オッカーヴィル・リヴァー

- 2013/11/27 RELEASE

- Hostess Entertainment

- [HSE-30315 定価:¥2,200(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

(ケンドリック・ラマーは、)

後世にも名前が残るようなアーティストだと思う

▲ 「Down Down The Deep River」 Kickstarter Video

――今年1年で実質2枚のアルバムを完成させている上に、音楽以外にも色々なプロジェクトに携わっていますよね。クリエイティヴィティを保つ秘訣は?

ウィル:僕は一つのことに飽きると、すぐ何か新しいことをしたい性質なんだ。だからあまり手持無沙汰になることはないし、むしろそうなるのが嫌なんだと思う。『ザ・シルヴァー・ジムネイジアム』の為にヴィデオ・ゲームを作った時は、今まで使ったことがないクリエイティヴィティを使ったから、困難だったけど…後は今制作している映画…「Down Down The Deep River」のビデオでもあるんだけど、その制作も音楽を作るのとはまた別のクリエイティヴィティが必要となった。でも幸いにも僕の興味をそそるプロジェクトが、次から次へ現れるから、常に新しいことに取り組めて、刺激的だね。

――では最後に、ウィルにとって今年を象徴するアーティスト、曲、または出来事を教えてください。

ウィル:やはりルー・リードが亡くなったことは、僕に大きな影響を及ぼしたから、今後2013年を振り返る時に思い出すことだと思う。

――追悼文読みましたよ。とっても感動しました。

ウィル:ありがとう。う~ん、後は何があるかな…(しばらく考える)。

――じゃあ現在のポップ・ミュージック・カルチャーでインスパイアされる人は?

ウィル:ケンドリック・ラマーだね。

――ライブ観たことあります?

ウィル:うん。サイコーだよね!カニエ・ウェストも芸術性の高い作品を作っていて、アーティストとしてはインスパイアされるけれど、私生活の面でちょっとね…(笑)。だからやっぱり一番はケンドリック・ラマーだな。彼は自分の立ち位置やアーティストとしてどうあるべきかをきちんと理解しているし、後世にも名前が残るようなアーティストだと思う。とってもハードワーキングで、作品とアートに対しての情熱が素晴らしいよね。やっぱりアーティストとして自制心があることは大切だと思うんだよね。僕が尊敬するアーティストの特性のひとつ。でもケンドリックのアルバムって、リリースされたの去年だよね…。

――ですね(笑)。

ウィル:あとは、デヴィッド・ボウイの新作は素晴らしいと思ったね。彼ぐらいの年齢のアーティストがああいった前衛的な作品をリリースしたというのは評価されるべきだし、そういったガッツにはインスパイアされるね。

――ちなみにポール・マッカートニーの新作は聴きましたか?

ウィル:いや。でもジョナサン(・メイバーグ)が書いた、意気消沈させられるアルバムだ、っていうレビューは読んだよ(笑)。

――(笑)。後で読んでみます。

ウィル:でも、あの年になっても作品を作り続けて、世界に寄与しているという部分は尊敬に値するんじゃないかな。

リリース情報

ザ・シルヴァー・ジムネイジアム

- オッカーヴィル・リヴァー

- 2013/11/27 RELEASE

- Hostess Entertainment

- [HSE-30315 定価:¥2,200(tax in.)]

- 詳細・購入はこちらから>>

関連リンク

ザ・シルヴァー・ジムネイジアム

2013/11/27 RELEASE

HSE-30315 ¥ 2,305(税込)

Disc01

- 01.It Was My Season

- 02.On a Balcony

- 03.Down Down the Deep River

- 04.Pink-Slips

- 05.Lido Pier Suicide Car

- 06.Where the Spirit Left Us

- 07.White

- 08.Stay Young

- 09.Walking Without Frankie

- 10.All The Time Every Day

- 11.Black Nemo

関連キーワード

TAG

関連商品