Special

<インタビュー>『ファンダムマーケティング』の著者・高野修平氏が語る、ファンダムとビジネスの幸福論「音楽に恩返しがしたい」

“推し”や“ファンダム”という言葉が社会に浸透した今、その熱量をどう理解し、どう循環させていくのか――。

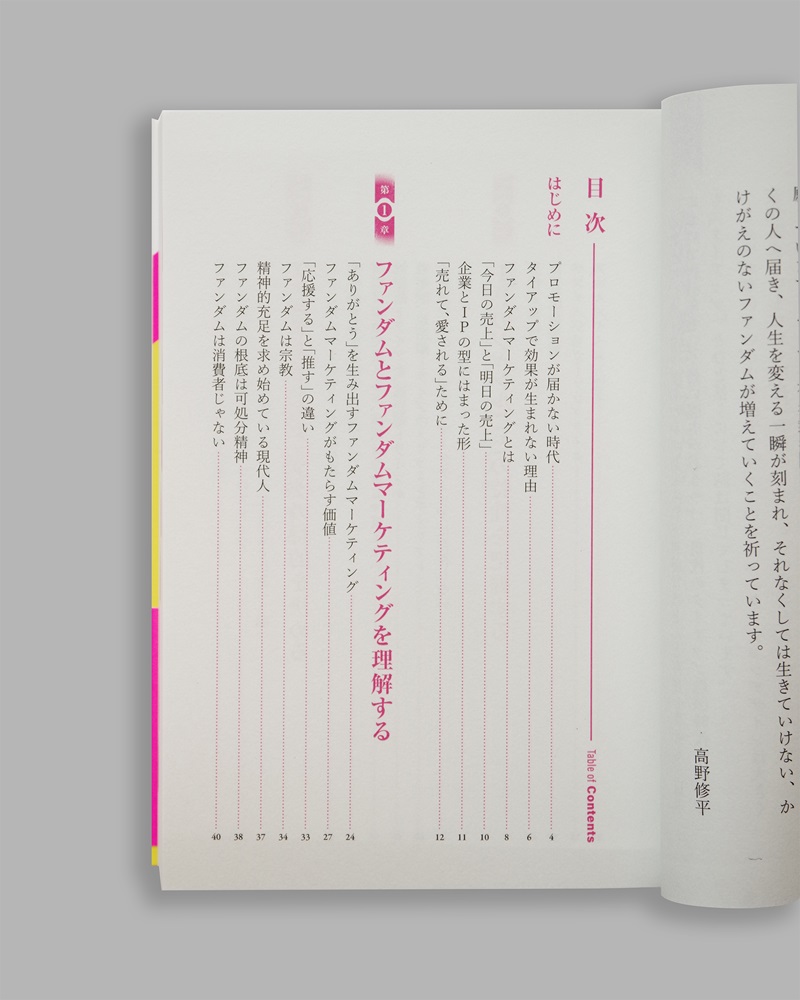

ブランドマーケティングと音楽マーケティングの両領域を横断してきた、株式会社トライバルメディアハウス 高野修平氏が、自身の理論と経験を体系化した書籍『ファンダムマーケティング~「今日の売上」と「明日の売上」を両立させる~』(技術評論社)を刊行した。

トライバルメディアハウスでエンタテインメントに特化したマーケティングレーベル「Modern Age/モダンエイジ」を率いる高野氏は、長年にわたりテレビ、映画、アニメといったエンタメ業界のマーケティング支援と、アパレル、コスメ、お菓子など多様な領域で“熱量を設計する”仕事に携わってきた。本書では、ファンとブランド、アーティストと企業をつなぐ中で見えてきた“熱狂の構造”を、「可処分精神」という独自の概念を軸に紐解いていく。そこには、現場で感じた違和感、エンタメのポテンシャルを正しく伝えたいという使命、そして“音楽に恩返ししたい”という原点が貫かれている。

本稿では、その刊行を記念し、高野氏に“理論を言葉にする”までの背景、そしてナラティブの時代におけるファンダムの未来を聞いた。 (Text:川崎龍也 Photo:辰巳隆二)

タイアップのことを論じている書籍は、ほとんどない

――書籍『ファンダムマーケティング~「今日の売上」と「明日の売上」を両立させる~』の刊行、おめでとうございます。まずは、この本を書こうと思った経緯から教えてください。

高野修平:ありがとうございます。構想を始めたのは5年前で、執筆を始めたのは2年ほど前です。僕はトライバルメディアハウスにあるエンタメ特化のマーケティングレーベル「Modern Age」で「ブランドマーケティング」「音楽やエンターテインメントマーケティング」「IP(知的財産)」の三本柱で事業を展開しています。僕自身、これまで音楽にたくさん救われてきたという感謝が土台にあるので、その音楽に対して僕ができることで恩返しをしたいという想いがすべての動機であり、原点でもあります。

そもそもタイアップのことを論じている書籍って、ほとんどないんです。当社の「Modern Age」でもこれまで多くのタイアップを実施してきましたが、自戒も込めつつ「これは本当にエンタメの魅力や可能性が十分に発揮されているのだろうか」「この内容でファンは本当に喜んでくれるのだろうか」と感じるのと同時に「ブランドの課題はこれで解決されるのだろうか」と疑問を抱くこともあります。

そうしたときに、僕はアーティストやクリエイター、そこに集うファン、そしてブランド、その三者すべてが幸せになる、三方よしの関係を実現したい。その方法論としてこれまでのタイアップにおける課題を払拭し、効果を出すものにアップデートしたい。それが執筆のきっかけでした。

――本の中で触れている「可処分精神」という言葉が印象的でした。

高野:“可処分所得”“可処分時間”という言葉はよく聞くと思いますが、もっとも大事なのは“可処分精神”だと考えています。元々はSHOWROOMの前田裕二さんによる言葉です。つまり、“可処分精神”とは、そのことで頭がいっぱいなもの、日々の最優先事項に据えるもの、人生においてかけがえのないものです。これまでは、いかにターゲットの“可処分所得”“可処分時間”を獲得するかということがテーマでしたが、本質的には“可処分精神”の奪い合いなのです。なぜなら、“可処分精神”は精神という最高到達点であり必然的に時間もお金も獲得しているものだからです。しかし、人生においてかけがえのないブランドや商品などほとんどありません。嗜好品やラグジュアリー系などはあるかもしれませんが、少なくとも日常的に生活している中で、“可処分精神”まで到達しているブランドや商品はないのです。

さらに言えば、技術も進歩し、ほとんどの業界でコモディティ化が起きています。その中で、この商品「で」いいじゃなくて、この商品「が」いいを作るには、機能的価値を超えた意味性をブランドや商品に付与する必要があります。

一方エンタメの世界を見てみると、むしろ“可処分精神”で成り立っている世界です。だとするならば、ブランドや企業はこのエンタメの“可処分精神”を占められているファンダム=推しの力をどうブランドに「正しく」応用すべきか、ということが重要なります。

――本では“推し”という言葉にも明確な定義を置いています。

高野:“推し”という言葉が一般化しすぎていて、好きなもの=推しのようになっていますが、本質的にいうなら、“推し”とは、自分の可処分精神が完全に占有されている状態を指します。単なる「好き」という感情を超え、生活の一部になっている、人生になくてはならないものこそが推しであり、ファンダムです。

――そうした“推し”や“ファンダム”の構造を考えるとき、デジタル時代のヒットのかたちも無視できません。

高野:サブスクリプションの普及によって、ヒットの単位が“曲”になるケースが多くなりました。それはそれで素晴らしいと思いつつ、“曲”だけが広まり、“アーティスト”にはなかなか届かないケースも増えました。つまり、リスナーにとって主語が楽曲で留まってしまい、アーティスト主語に昇華されないパターンが多くなったのです。何曲も心に刺さる楽曲があり、そこから歌詞やライブなど、撃ち抜かれる要素があって、楽曲主語からアーティスト主語になってこそ“可処分精神”がある推しやファンダムは生まれていきます。サブスクでのヒットの有無はその先でスケールアップするときに欠かせませんが、そこからいかに“アーティストを主語にしていくようなマーケティングコミュニケーションをデザインするか”が重要だと思っています。

文脈のある体験が求められる時代に

――近年は「サブスクで聴く」「YouTubeで観る」「ライブで会う」という行動が、ひとつのストーリーのように連続しています。そうした“体験の連なり”を、どうデザインするかが重要になっているように感じます。

高野:体験の連なりに一本、幹が入るとしたら、まさにストーリー、ナラティブだよなと強く思います。なぜ、その曲を聴く意味があるのか。何を伝えたいのか。どんなメッセージなのか。歌が上手かったりダンスが上手なアーティストは、たくさんいます。その中で、クチコミなども含めたきっかけの創出はできますが、そこから沼に落ちていく影響変数にナラティブは必要不可欠だと思います。

――音楽がどのように広がるか、その“文脈”がこの数年で劇的に変わりました。特に2020年代前半は、ショート動画の台頭によってヒットの仕組み自体が書き換えられた時期でもあります。

高野:SNSやクチコミという共通点はありつつも、フォーマットは変わっています。個人的には2016〜2020年がYouTube時代、2020年以降がショート動画時代、そして今は「ナラティブ(物語)」の時代に入っていると感じます。「その曲が生まれるまでにどんな物語があったのか」 「このアーティストはなぜこの表現をしたのか」 といった文脈のある体験へのリスナーの価値付けが顕在化してきていると思います。 楽曲/アーティストとリスナーの間で リリース前に共通の物語が共有されていて リリースがその感情の回収地点になる。そんなヒットの生まれ方が 「単にバズっている」「有名作品のタイアップ」 という以外の道として 出現しつつあります。HANAは理想的ですよね。もちろん、オーディションという側面やSKY-HI、ちゃんみなという存在は無視できませんが、そうでなくともHANAとして楽曲の誕生プロセスや裏側まで共有されることで、主語が“曲”から“アーティスト”に転じる。ファンダムとは、まさにその過程で生まれるものだと思います。

――物語が再び求められるようになった背景には、どんな変化があると思いますか?

高野:今の時代背景として、SNSのアルゴリズム消費の反動で文脈や背景を求める価値意識が高まったのは大きいと思います。音楽が消費されインスタント化されていることに、リスナーも「そうじゃなくて…」という思いを持っています。同時に一方通行的な音楽の享受だけではなく、アーティストと一緒に作品に参加したり、語ったり、目撃したりする共時性があることで、自分もステークホルダーのひとりだという感覚がモチベーションの源泉になっている方も多いでしょう。だからこそ、リリースして終わりではなく、リリース前後も含めて一連のナラティブが伝わるコンテンツを発信することで「この人を推す理由」が形作られていきます。

――近年の成功例として、FRUITS ZIPPERの存在は象徴的ですね。

高野:彼女たちは、“1発目のヒットを出した”あとの展開が本当に素晴らしかったと思います。ヒット曲「わたしの一番かわいいところ」を起点に、TikTokでのバイラルをうまく活用しながら、ビジュアル/パフォーマンス/ドキュメンタリーと多層的に世界観を広げていった。しかも、彼女たちはASOBISYSTEMのカルチャーに根ざしている。つまり、“可愛い”を単なる外見ではなく、“生き方を肯定するもの”というナラティブとして打ち出した。だからこそ、数あるアイドルの中でも差別化が生まれ、ファンダムを形成し、曲単体ではなく「アーティスト」が主語になり、多くの人に受け入れられました。まさに現代らしいアーティスト、アイドルのあり方だと思います。

――一方で、“ファンダム”という言葉が広がりすぎて、曖昧になっている印象もあります。

高野:そうですね。ファンダムという言葉もそうですが、チームとして”コアファン”とか”ライトファン”、そして”世界観”や”音楽性”を、なんとなく暗黙知で、理解できる言葉で終わらせてはいけないと思います。何を持ってファンダムというのか、コアファンというのか、世界観ってなに?といったようなことをチームで共通言語として、設定する。その上で、どのようなアーティスト戦略を描くのか、音楽を作るのか、SNSをどこでどう、誰に発信するのかといった設計図を描くことが大切なのではないでしょうか。

――再び企業とのタイアップに話を戻しますが、本の中で繰り返し登場するのが、タイアップを成功させる条件としての「愛とリスペクト」という言葉です。

高野:ファンダムは常にそのタイアップ先の企業やブランドの姿勢を見ています。「推しが利用された」のではなく、「企業が推しの世界を本気で理解してくれた」と感じてもらえることが、何よりの価値になる。だから“利用”の文脈でやるとファンダムは絶対に動かないんです。なので、正しいタイアップとは、企業やブランドが対象となるIPに愛とリスペクトを持ってタッグを組むことです。「お金を払っているんだから言うことを聞いてください」という考え方は間違っていますし、IP側もあくまでフェアにタッグを組むわけですから、両社にとって最大公約数となる共通点や接続点をデザインする必要があります。お金が入ったとしても、そのタッグがIPにとっても価値あるものにならないといけません。あくまで、ブランド、IP、ファンダムの三方よしができてこそが、美しいタイアップになります。

そして、タイアップをすればいいわけではなく、IPのファンダムから「ありがとう!」という感謝の言葉が出ることが大事だと書籍でも述べています。それは広告を使おうとする精神では生まれません。「ありがとう」と言われるコンテンツを提供する姿勢が企業やブランドには求められます。これもナラティブですが、企業やブランドとIPの文脈を設計し、なぜ組んだのかをしっかりとメッセージとして発信すること、そしてそれをIPのファンダムにとって新しい景色や世界(コンテンツ)として見せ、きちんと伝わればファンダムはそのコラボレーションを理解します。それによってファンダムは行動し、UGCを生みますし、この商品「で」いいじゃなくて、この商品「が」いいという意味が生まれます。その結果コモディティ化した市場に、認知から購買までのファネルジャンプを可能にする恩恵をもたらすのです。

ナラティブ時代の次に来るものは?

――企業側も「誰と組むか」を変えていく必要がありそうですね。

高野:その通りです。企業やブランドからの視点として、いまは「有名だから」「流行っているから」「知名度があるから」「フォロワー数が多いから」といった理由でのキャスティングやタイアップでは売れもしないし、愛されもしません。仮に売れたとしても、それはIPの力を借りただけであり、そのブランドや商品である必要はないんです。大切なことは、“可処分精神“があるファンダムがいるIPと組むことであり、そことの接続ができてこそ効果をもたらします。同時にIP側も自身の活動や発展のためにもファンダムの育成は欠かせません。

――ファンダムが濃くなるほど、コミュニティ内部での分断や対立も可視化されやすくなってしまう懸念はありますか?

高野:SNSにはエコーチェンバー現象があります。自分に似た意見や価値観が偏って流れてくるというものです。なので、ファンダムの中でも対立や分断は確かにあります。しかし、それがその対象のファンダムの大きな意見かというとそうではないことも多く、一部の方が繰り返し言っているだけだったりもします。ですので、可視化されやすくなったのはその通りですが、それがすべてではないし、健全に推しを応援するファンダムの方が圧倒的に多いと思います。

――ファンダムというのは何なのでしょうか?

高野:様々な解釈があるとは思いますが、私は書籍でも述べたとおり、もっとも近いのは「宗教」だと思っています。宗教に紐づく、「救い」や「癒し」、「生きる活力」を推しに対して抱いていることが特徴で、自己完結せず他者に布教することも、ファンとの大きな違いです。自分を救ってくれたり、癒してくれたり、人生になくてはならないものに対して、ファンダムマーケティングは企業やブランドはその力を借りるわけです。先にも述べた「愛とリスペクト」を持たないといけませんし、生半可な気持ちではうまくいかないですよね。それくらいファンダムの本質的な原動力や想いを理解する必要があります。

――ナラティブ時代の次に来るものは何だと思いますか?

高野:ナラティブの先のひとつには、「シンクロシニティ(共時性)」が重要になってくると思います。つまり、「共感」を超えた「共鳴」のフェーズです。偶然にも15年前に1冊目の著書として上梓した『音楽の明日を鳴らす』でも、「共有」→「共感」→「共鳴」のサイクルが核になると書いたんですが、いよいよ近づいてきたのかなと少し思ったりもします(笑)。

これからは、物語を受けるだけではなく、参加する。自分の物語にもなる。誰が語るかも大事ですが、誰と共に起こすか。そういう意味ではもう始まっているとも言えますね。こういった響かせる発信ではなく、共鳴のデザインをどうしていくか。そこにはアーティストの戦略やクリエイティブ、ターゲットなどを網羅的にデザインしていくことになると思います。

――ありがとうございます。いわゆる一般企業にとっても、ナラティブは必要だし、同時に短期と長期のバランスが課題ですよね。

高野:多くのお客様の中で、「今日の売上」と「明日の売上」を考えなければなりません。「今日の売上」を無視することなんて絶対にできないわけです。しかし、手段や効果は頭打ちで新規顧客の獲得は宿命とさえ言えます。その非常に難易度の高い課題を解決するひとつの手段がファンダムマーケティングです。「売れて、愛される」ことができれば、短期的なマーケット上の勝利も獲得できる一方で、中長期的にはLTV(顧客生涯価値)があがり、指名買いを作ることができる。そこに確実に必要なのは、エンターテインメントの力であり、ファンダムの力なのです。

――ここまでマーケティングの話を伺ってきましたが、もう少し大きな視点で、社会や教育との接点についてはどうお考えですか?

高野:社会というか、ファンダムという文化は何も今に始まったものではないし、ファンダムという言葉は新しいかもしれませんがバズワードでもないんです。マーケティングもSNSもない江戸時代に町民は一般大衆娯楽であった歌舞伎に熱狂していました。歌舞伎役者や物語に熱狂していたんです。だから、劇場に足繁く通っていました。そして、その推しを愛でたい、そばに置いておきたいという欲求から爆発的に広がったものが浮世絵でした。今でいうアクスタ(アクリルスタンド)やチェキみたいなものです。なので、ファンダムは今のものではなく、むしろ逆で人間の根源的な欲求であり、ファンダムマーケティングは人間の本質的な部分にアプローチするマーケティングコミュニケーションなんです。ゆえに次から次へと新しいものがマーケティングでもSNSでも出てきてはいますが、大切なことはそういった上部のことに踊らされることなく、普遍的な人の気持ちにアクセスすることではないかと思っています。

――最後に、今後の展望を聞かせてください。

高野:書籍の終わりにも書いたのですが、これからの時代は「B With Fandom」の時代になると思っています。ブランドやエンターテインメントそれぞれの世界が隔たりなく、オーバーラップして、ブランドからエンターテインメントを好きになったり、エンターテインメントからブランドを好きになったり、そして各産業が活性化していって、日本だけではなく、世界市場で売れて、愛されるブランドやエンターテインメントが出ていく。エンターテインメントのポテンシャルを最大化して、“可処分精神”を抱えた人生になくてはならない、かけがえないものを持ったものがある方々が増えていくことがいい未来になる大切な要素だと思っています。

プロフィール

株式会社トライバルメディアハウス/Modern Ageレーベルヘッド

エグゼクティブクリエイティブディレクター、コミュニケーションデザイナー

1983年、東京都生まれ。2011年よりトライバルメディアハウスに所属。音楽やエンターテインメントマーケティングと同時にブランドマーケティングの戦略からクリエイティブまで手がける。2015年に日本初のエンターテインメントマーケティングレーベル「Modern Age」を設立。 著書『音楽の明日を鳴らす-ソーシャルメディアが灯す音楽ビジネス新時代-』『ソーシャル時代に音楽を”売る”7つの戦略』『始まりを告げる《世界標準》音楽マーケティング』など多数。 最新作は『ファンダムマーケティング -『今日の売上』と『明日の売上』を両立させる-』SONY MUSIC系列M-ON番組審議会有識者委員、昭和音楽大学非常勤講師。