Special

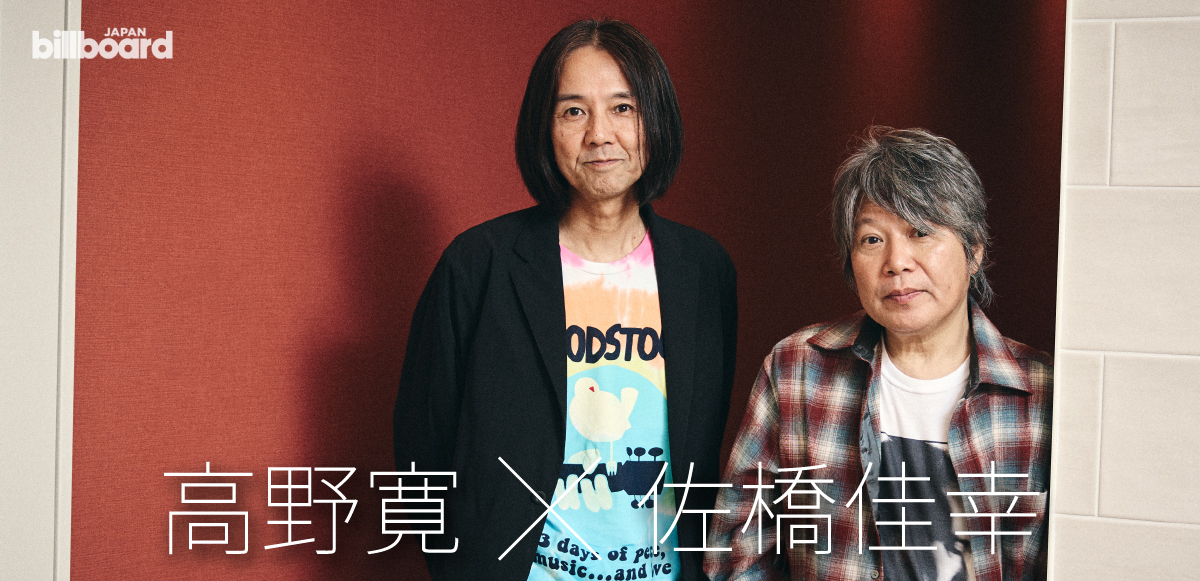

<インタビュー>「一緒にやっていて楽しくて仕方ない」――高野寛と佐橋佳幸がつながりから生まれた作品『A-UN』を語る

Interview & Text: 村尾泰郎

Photo: Shintaro Oki(fort)

シンガー・ソングライターであり、ギタリストとしても活躍する高野寛。2018年に発表した『A-UN』は、彼のキャリアのなかで異彩を放つアルバムだ。佐橋佳幸とDr.kyOnのユニット、Darjeelingがプロデュースを担当して、屋敷豪太、高桑圭といった腕利きのミュージシャンが参加。それぞれがアイデアを出し合い、一発録りでレコーディングされたアルバムには、このメンツにしか出せない味わい豊かな演奏が記録されている。そのうち4人、高野寛(Vo, Gt)、佐橋佳幸(Gt)、屋敷豪太(Dr)、高桑圭(Ba)が、【“A-UN”Premium Session】としてビルボードライブに再び集結。『A-UN』を出発点にして、一日限りのセッションを繰り広げることに。一体どんなライブになりそうなのか、高野と佐橋に話を訊いた。

『A-UN』制作までの道のり

――【“A-UN”Premium Session】には錚々たるミュージシャンが集まりました。この4人は今年2月にはDarjeelingがホストを務めたライブ、【「ダージリン ホステッドライブ」@目黒ブルース・アレイ・ジャパン ~高野寛 祝35周年の宴~】でも共演していますね。

佐橋:『A-UN』を発表してから、コロナの影響もあって一度もライブをしてなかったんですよ。だから『A-UN』の7年越しのレコ発ライブだったんです。

高野:それがすごく楽しくて。「もう一度、同じメンツでライブをやりたいね」ということになって、それが今回のビルボードライブに繋がりました。

佐橋:今回、kyOnさんは参加できなくなってしまったんですけど、この5人はいろんな形で繋がっていて、一緒にやっていて楽しくて仕方ないんですよ。

高野:例えば圭くんがROTTEN HATSでデビュー・アルバム(91年作『SUNSHINE』)を出した時のプロデューサーが佐橋さんだったり。

佐橋:そう。圭くんはWOW WOW HIPPIESの頃から見てるから、高野くんより古い知り合いになるのかな。豪ちゃんはロンドンから帰ってきた時に、藤井フミヤくんのアルバムやツアーを一緒にやったことで仲良くなった。そういえば、屋敷、高桑のリズム隊が良いんじゃないかって言い出したのはkyOnさんなんです。くるりが主催している京都音楽博覧会で、ハウスバンドみたいなのをやってほしいと頼まれてDarjeelingで参加した時に、kyOnさんが「一度、圭と豪ちゃんでやってみたい」って言ったんです。2人は初共演だったけど、それがすごく良くて。圭くんが豪ちゃんになついて仲良くなっちゃったんです。

――佐橋さんは高野さんのシングル「Bye Bye Television」(2000年)をプロデュースしていますね。

高野:その前から近い場所で活動していたので佐橋さんのこと知っていたんですけど、「Bye Bye Television」まで一緒にやる機会がなかったんです。

佐橋:僕が動いている高野くんを初めて見たのは『夜のヒットスタジオ』じゃないかな。(高橋)幸宏さんと(鈴木)慶一さんのTHE BEATNIKSが出演していて、「あれ? 若い子がいるけど、この人が高野くんかな」と思ったのを覚えてます。高野くんはトッド・ラングレンにプロデュースを依頼したりして、「あいつはタダモノじゃないぞ」ってミュージシャン仲間の間では噂になっていたんですよ。いつか一緒にやれるといいな、と思っていて。「Bye Bye Television」の前後にギタリスト3人でツアーを回ったりもしたんです。

――そういった交流の中から『A-UN』が生まれたんですね。

佐橋:僕らの方から高野くんのアルバムを作りたいと言ったんじゃなかったっけ?

高野:そうでしたね。その前に僕がDarjeelingのアルバム(2017年作『8芯二葉〜WinterBlend』)に歌詞と歌で参加したんですよ。それまでにもTin Panのツアーとかハイドパーク・ミュージック・フェスティバルとか、いろんなところでご一緒してはいたんだけど、佐橋さんとスタジオに入るのは久しぶりで。

佐橋:そうそう。それで「今度は高野くんとアルバムを作りたいね」ということになって声をかけたんです。それでどんなアルバムにするのか、高野くんといろいろ相談するなかで、高野くんが人に提供した曲をセルフカバーするというアイデアが出てきて、それは面白いと思ったんです。そして、高野くんが矢野(顕子)さんと共作した「ME AND MY SEA OTTER」を(坂本)美雨ちゃんとデュエットしたり、僕らじゃないとできないアイデアをいろいろ盛り込んでいきました。

高野:70年代のシンガー・ソングライターのアルバムみたいに一発録りすることにしたりね。

佐橋:それを言い出したのはkyOnさんだと思う。当時、そういうレコーディングは行われなくなっていて、それができるスタジオもなくなってきていたんですよね。このメンツだったら、みんな経験豊富だしできるんじゃないかって。

高野:当時、僕は弾き語りツアーを重ねて、『TRIO』(2014年)という一発録りのアルバムを作っていたんです。その経験がなかったら難しかったと思いますね。ここまで凄腕のメンバーに囲まれて歌を一発録りするのってすごいプレッシャーだから。

佐橋:ギターソロも一発録りだったもんね。2月のライブはこのメンバーで初めてのライブだったけど、思えばこのレコーディング自体がライブだったね。

――アルバムを聴くと現場の空気感が伝わってきますね。まさに、“あうん”の呼吸で演奏されていて心地よい緊張感がある。

高野:みんなプロデュースもやっている人だから曲を汲み取るのが早いんです。すり合わせをしなくてもアイデアがどんどん出てきて、「じゃあ、こうしてみよう」って。あと全員が歌いたがるんですよ。それも良くて。

佐橋:「この曲をやってみようか」って1回練習すると、「じゃあ、サビの歌詞を教えてもらってもいいかな」って。みんな歌う気満々ですから(笑)。

――みなさん歌心があるプレイヤーなんですね。

佐橋:全員が優れたシンガー・ソングライターでもありますからね。高野くんの曲をこんなふうに味わいたいとか、ここが楽しいんだよね、とか。それぞれが高野くんの曲を味わい、アレンジをどういう方向に持っていったらいいのか考えて、「そういくなら自分はこう弾こう」とか「ここはハモろう」とか自主的に判断して実行できるんです。

教授(坂本龍一)が認めたギタリスト

――高野さんから見て、佐橋さんはどんなタイプのギタリストですか?

高野:とにかく音が良くてうまい。佐橋さん独特の歌い上げ方なんですよね。バッキングにしても佐橋さんっぽいメロディアスな演奏で、それがいろんな音楽に溶け込んでいくのが面白いんです。矢野(顕子)さんのバックで演奏したら矢野さんの音楽に、教授(坂本龍一)のバックで弾いたら教授の音楽になる。

――ピーター・ゴールウェイとの共演作『EN』でも、佐橋さんのギターはピーターさんと一緒に歌っているようでした。

佐橋:バックミュージシャンってジャズやフュージョンが好きな人が多いんですけど、僕はシンガー・ソングライターが好きなんですよ。家にあるレコードもほとんどシンガー・ソングライターの作品で、そういう作品に参加するミュージシャンになりたいと思ってきたんです。

――では佐橋さんから見て、高野さんはどんなタイプのギタリストですか?

佐橋:高野くんが弾くギターのフレーズって歌えるんですよね。プロって指が動くから弾きすぎることが多いんだけど、そういうフレーズは歌えないし、あまり印象に残らない。高野くんも僕もアンサンブルの中で意味のある音しか弾かないところは共通している気がしますね。

高野:僕の場合、そういうふうにしか弾けないんですよね。僕が初めて共演したプロのギタリストって大村憲司さんなんですけど、大村さんも独特の歌い方をするじゃないですか。これは絶対勝てない。もう、ギターはやめようと思いました。

佐橋:大村さんはすごいからね。でも、高野くんが自然にそういうフレーズを思いつくのは、それが高野くんの味だっていうことだよ。そういえば、教授の『スウィート・リヴェンジ』ツアーに高野くんが参加してて、最終日に参加できなくなったんだよね。その年、僕は(山下)達郎さんのバンドに入ったんだけど、教授が達郎さんの中野サンプラザのライブを見にきて、ライブが終わったあと、教授が達郎さんに「ギターの人、紹介してくれない?」って言ったらしい。2人は売れない頃に同居していたから仲が良いんですよ。それで後日、教授から「ツアーの最終日に弾いてくれない?」って連絡があったんです。それで高野くんが弾いた音源をもらって、それを全部譜面に起こして一生懸命練習しました。「高野くん、面白いことしてるな」って思いながら。

高野:そうだったんですか! 達郎さんのバンドに入った年に教授から声がかかるなんてすごい。佐橋さんも僕もその流れで、教授の次のアルバム『スムーチー』(95年)に参加しましたね。

――世代は違いますが、2人とも教授が認めたギタリストなんですね。

佐橋:YELLOW MAGIC ORCHESTRAが出てきた時、僕はロック・バンドをやっていて、テクノロジーが音楽に与える影響に脅威を感じていたんです。それまでYMOの3人がどんな音楽をやっていたか知っていたから、これから音楽はどんなふうに変わっていくんだろうって不安を感じていました。でも、高野くんは世代的に自然にYMOの音楽を取り込んでいる。それは僕との大きな違いかもしれませんね。

高野:一時期、YMOから離れようと思って弾き語りをするようになるんですけどね。

佐橋:「Bye Bye Television」はその頃だったよね。高野くんはテクノロジーに詳しくて宅録できる能力を持ちながら、ソロ活動以外にいろんなミュージシャンとの共演が増えることでプレイヤーとして幅を広げていった。そして、新作『Modern Vintage Future』で出発点に戻ったじゃないですか。これが本当に素晴らしいアルバムで、全部一人で作ったんでしょ?

高野:完全に一人です。

佐橋:すごいよね。自作自演の新しい形だと思う。今回のライブでは、高野くんが一人で作った新作の曲を4人で演奏したらどうなるのか? というのをやってみるのも面白いと思っているんですよ。オリジナル曲が打ち込みでも、このメンバーだったら全然対応できるし。

高野:そうですね。ソウル・II・ソウルに参加していた豪太さんは、打ち込みとドラムを融合させることに関しては幸宏さんに次いでパイオニアですから。今回、豪太さんのそういうところも打ち出せたらいいなと思うし、アルバムでは打ち込みだけど生のリズム隊でやったらいいんじゃないかなって考えている曲もいくつかあるんです。

――今年8月に高野さんがやった『Modern Vintage Future』のレコ発のライブでは、白根賢一さん、ゴンドウトモヒコさんとのトリオ編成で演奏。新作をバンド・サウンドでやっていましたが、この4人で演奏すると違った雰囲気になりそうですね。

高野:その時より生のグルーヴが出るので、もっとリラックスした感じになるんじゃないかなって思います。

佐橋:基本はギターサウンドっぽくなりそうだね。

高野:そうですね。kyOnさんが参加できなくなってしまいましたが、僕がPCを使うことでカバーしつつ、違うアプローチを考えることでキーボードがいないことをプラスに転じるようにしたいと思っています。

佐橋:リハーサルはこれからなんですけど早く取り掛かりたくて仕方ない。みんな高野くんが、どんなアイデアを出してくるのか待ち構えているんです。

高野:今の時点で具体的に考えているアイデアがいくつかあって、映像を使おうかな、とも思っています。

佐橋:それいいじゃん! 高野くんは昔からクリエイティブな試みをいろいろやってきているから、お客さんもそういうものを求めているんじゃないかと思う。

高野:僕の最近のワンマンは、ソロとか変則的な編成でやるっていうことが圧倒的に多くて、今回のようなスタンダードなバンド形式のライブが少ないんですよ。だから普通の編成だけど貴重なものになると思います。なんといっても、このメンツですからね。僕自身、すごく楽しみにしていて。

佐橋:おじさんたちが楽しそうに演奏している姿を見て、お客さんが楽しんでくれたらいいですね。気をつけなきゃいけないのは喋りすぎないことくらいかな(笑)。この5人は一緒にいるとずっと喋ってるから、ステージで喋りすぎて曲をやる時間がなくなったら大変。

高野:2月のライブの時は楽屋が「すべらない話」状態でしたもんね(笑)。

佐橋:今回は2ステージで時間が限られているから長話はできない。すべらない話じゃなく、すべらない演奏を目指します(笑)。

公演情報

【“A-UN”Premium Session

高野寛 with 佐橋佳幸、屋敷豪太、高桑圭】

2025年11月12日(水)

東京・ビルボードライブ東京

1st stage open 16:30 start 17:30

2nd stage open 19:30 start 20:30

公演詳細>>

関連リンク

関連商品