Special

データで読み解く【MUSIC AWARDS JAPAN】最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞――日本×海外コラボの現在地

「世界とつながり、音楽の未来を灯す。」をコンセプトとした国際音楽賞【MUSIC AWARDS JAPAN(ミュージックアワーズジャパン)】が、2025年5月に初開催される。本アワードは、音楽業界の主要5団体が共同で設立した一般社団法⼈カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会(CEIPA)が主催する新しい音楽賞だ。

今年の【MUSIC AWARDS JAPAN】では、2024年2月5日から2025年1月26日までに話題となった作品およびアーティストを対象に、<最優秀楽曲賞>や<最優秀アーティスト賞>などの主要6部門をはじめとする60以上の部門を表彰する。3月13日に各部門のエントリー楽曲が発表され、4月17日にエントリー楽曲から選出されたノミネート作品が発表される。

今回は、国内アーティストと海外アーティストによるコラボレーション楽曲を讃える<最優秀クロスボーダー・コラボレーション賞>を特集する。日本の音楽がどのように世界と交わっているのか、同賞のエントリー楽曲のデータから読み解いていく。

<Best Cross-Border Collaboration Song>エントリー楽曲一覧はこちら

≪MUSIC AWARDS JAPAN 連載≫

① データで読み解く【MAJ】最優秀楽曲賞――JAPAN Hot 100と比較

https://www.billboard-japan.com/special/detail/4772

② データで読み解く【MAJ】Top Global Hits from Japan――海外で注目を集める日本楽曲の特徴

https://www.billboard-japan.com/special/detail/4782

海外ではクリエイティブ志向が強い?

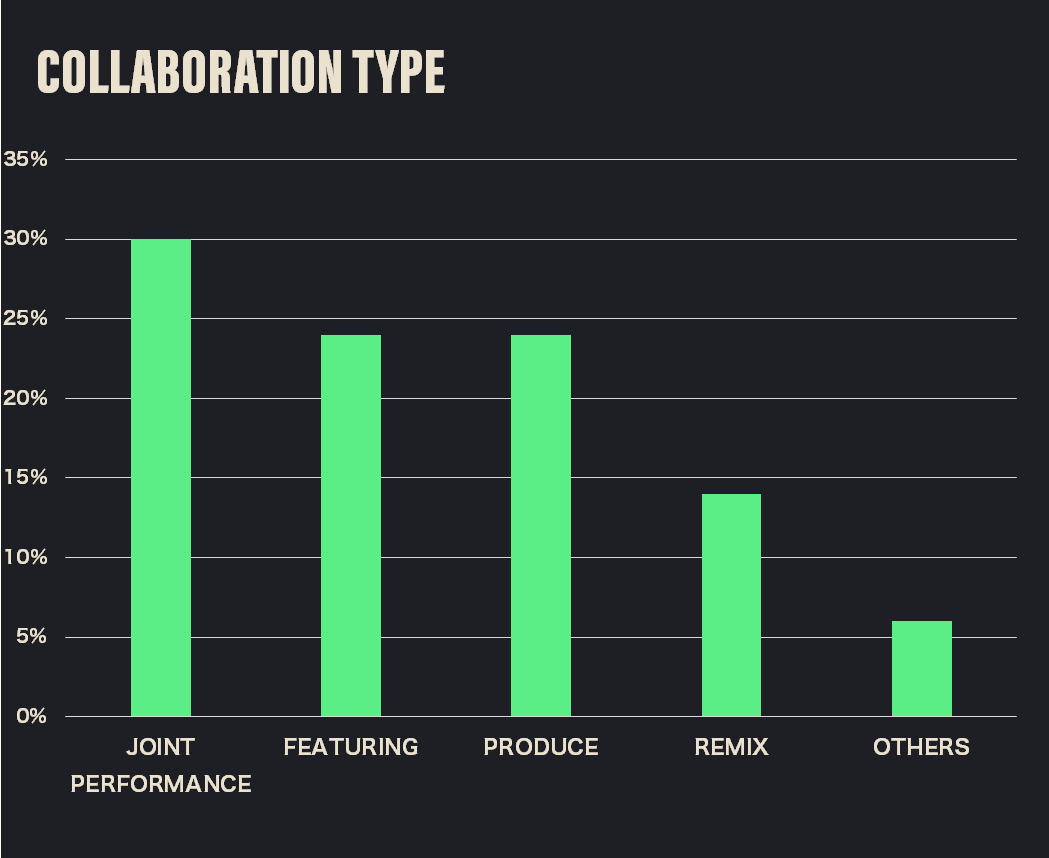

エントリーされた50曲のコラボレーションを5つのタイプに分類し、楽曲数の占有率を割り出した。「JOINT PERFORMANCE」は共作・共演、「FEATURING」は客演である(※既存楽曲のリミックスは「REMIX」に該当)。エントリー楽曲の半分以上は「JOINT PERFORMANCE」または「FEATURING」に分類される。

日本アーティストの楽曲に海外アーティストがプロデュースで参加する「PRODUCE」は、24%を占めている。これには、藤井 風「Feelin’ Go(o)d」、f5ve「UFO」(ともにA・G・クック)、ONE OR EIGHT「Don't Tell Nobody」(ワンリパブリックのライアン・テダー)などが該当する。

「JOINT PERFORMANCE」「FEATURING」「PRODUCE」に該当する楽曲の多くは、アーティスト自身が作詞・作曲などクリエイティブに参加している。当連載の第2回で、『国内の人気楽曲を反映した<最優秀楽曲賞>のエントリー楽曲よりも<Top Global Hits from Japan>のエントリー楽曲のほうが、やや自作自演志向が強い傾向にある』と記したが、国や地域を跨いだコラボレーションにおいても同じ現象が見られている。つまり、国内に比べ海外では、アーティストが積極的にクリエイティブに携わっていることが、リスナー視点からもクリエイター視点からも、より重要視されているのかもしれない。

コラボ相手の出身国との相性が鍵?

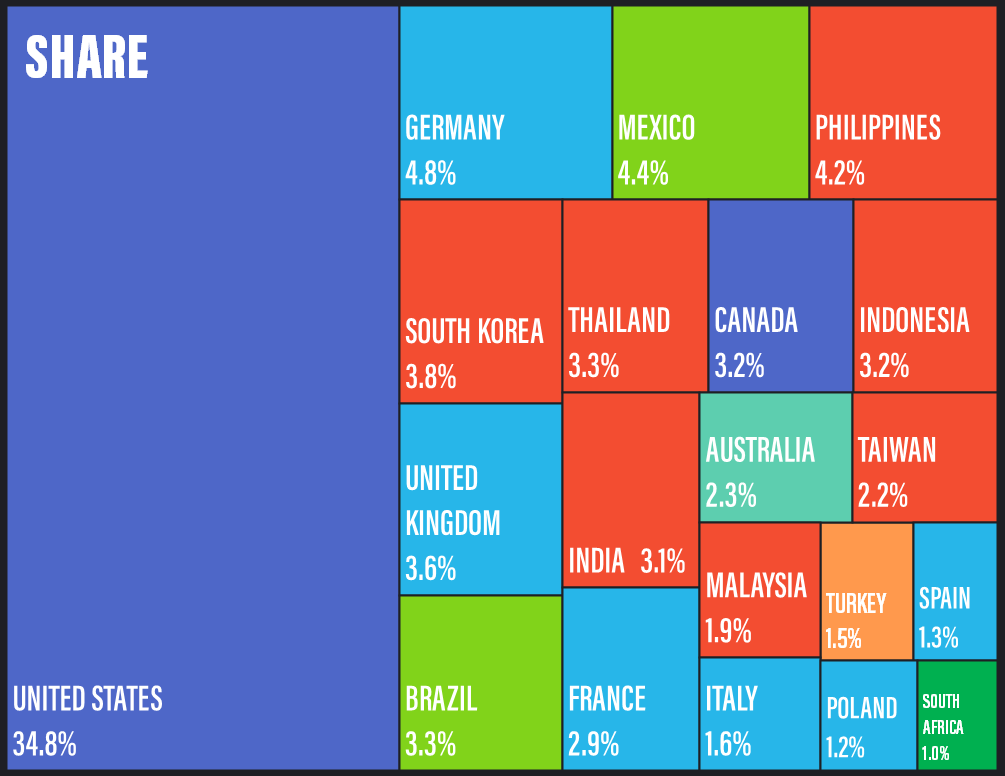

上記は、集計期間中のエントリー全楽曲のストリーミング数を合算した、日本を除く国/地域ごとのシェアを示したものである。後述のコラボ相手の出身国と同様に、最もシェアが高かったのはアメリカだったが、2位以下の順位は大きく異なった。このことから、コラボ相手の出身国と、実際に聴かれている国/地域は必ずしも一致するわけではないことがわかる。

たとえば、BABYMETALとインドのメタルバンド=ブラッディウッドがコラボした「Bekhauf」は、インドのストリーミング数が1%だった。一方で、BABYMETALとドイツのメタルバンド=エレクトリック・コールボーイがコラボした「RATATATA」は、ドイツのストリーミング数の49%を占めた。この差は、ドイツのメタル市場がインドよりも成熟していることが一因と考えられる。こうした傾向から、コラボレーションの効果を最大化するには、コラボ相手の出身国との親和性も重要な要素であることがわかる。

「日本×海外コラボ」に関心の高い国/地域

本年度の集計で最もストリーミング数が多かったミーガン・ザ・スタリオン「Mamushi (feat. 千葉雄喜)」は、アメリカ(68%)、フィリピン(79%)、インド・南アフリカ(ともに87%)など、複数の国/地域で圧倒的なシェアを誇った。このように、圧倒的な楽曲がある場合、全体のシェアはその楽曲の傾向に大きく左右される。

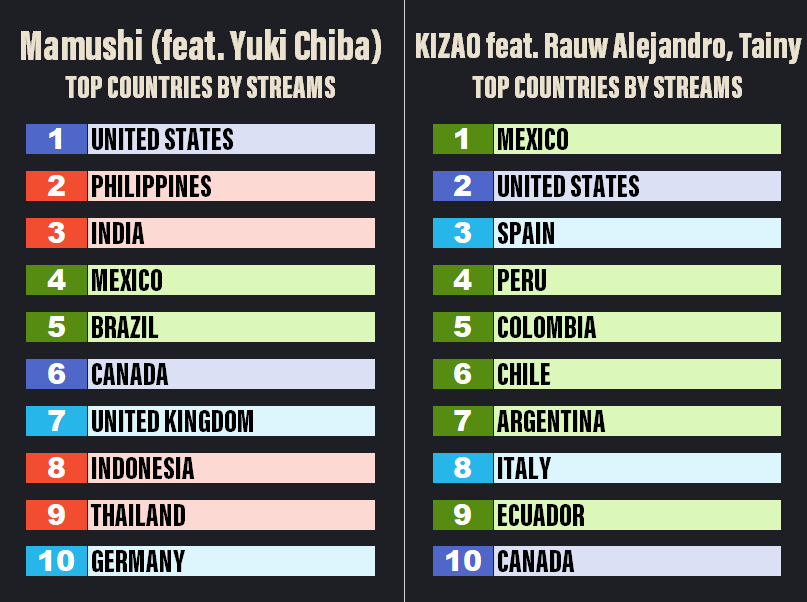

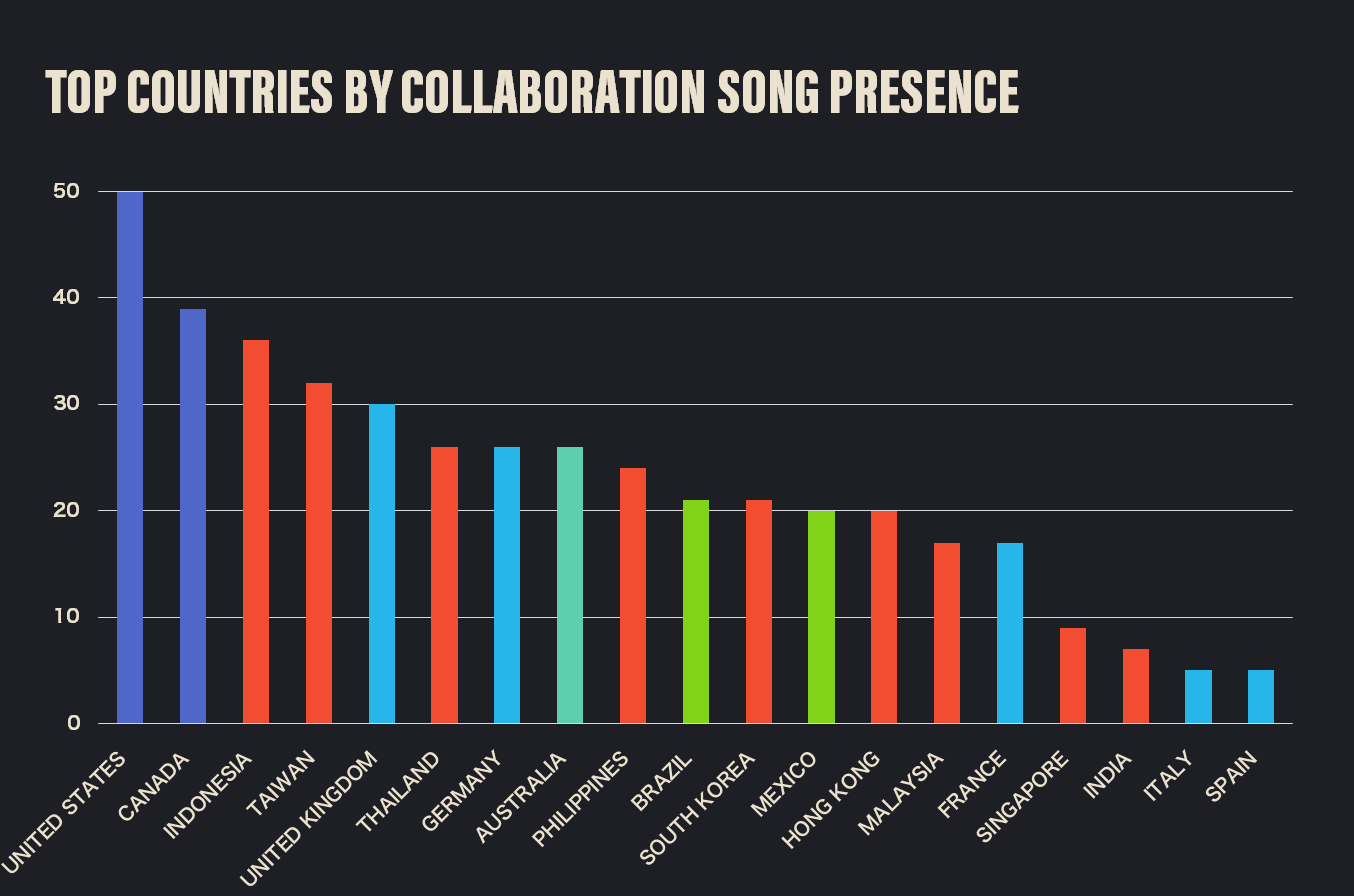

そこで、特定の楽曲に限らず、コラボ楽曲全体に関心の高い国/地域を調査するため、各楽曲のストリーミング数トップ10か国/地域を抽出し、トップ10にチャートインした楽曲数を国/地域別に集計した。各曲のトップ10に複数ランクインしている国/地域は、継続的に日本と海外アーティストのコラボ楽曲を支持している傾向が強いと考えられる。

例:ミーガン・ザ・スタリオン「Mamushi (feat. 千葉雄喜)」/MILLENNIUM PARADE「KIZAO」

国外ストリーミング数トップ10(ルミネイト調べ)

▲国/地域別 エントリー各曲トップ10ランクイン数

2~4位には、カナダ、インドネシア、台湾と、出身国やストリーミング数の上位に入っていなかった国/地域が並んだ。これらの国/地域は、コラボ相手に関係なく、日本のアーティストが参加する楽曲に関心が高いと考えられる。特に台湾は、比較的人口が少ないながらも32曲がトップ10入りを果たした。

コラボ楽曲の属性

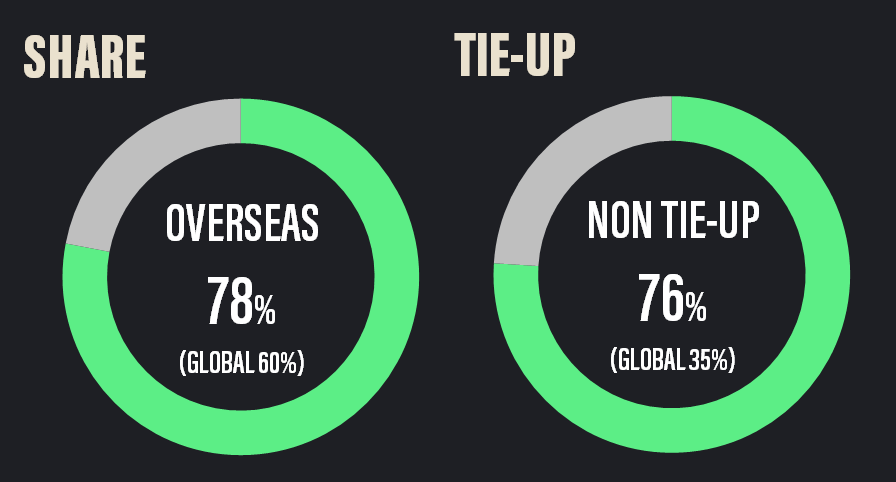

続いて、<最優秀クロスボーダー・コラボレーション>にエントリーされた楽曲の集計期間中の国内外シェアを見てみると、50曲すべてを合算したストリーミング総数のうち、78%は海外からのストリーミングだった。これは、国外で聴かれている日本楽曲を対象とした賞<Top Global Hits from Japan>(海外ストリーミング率59%)と比較しても高く、コラボ楽曲がより積極的に海外で聴かれていることを示している。さらに、ノンタイアップ率はおよそ8割で、コラボ楽曲はタイアップの有無に左右されにくいことがうかがえる。

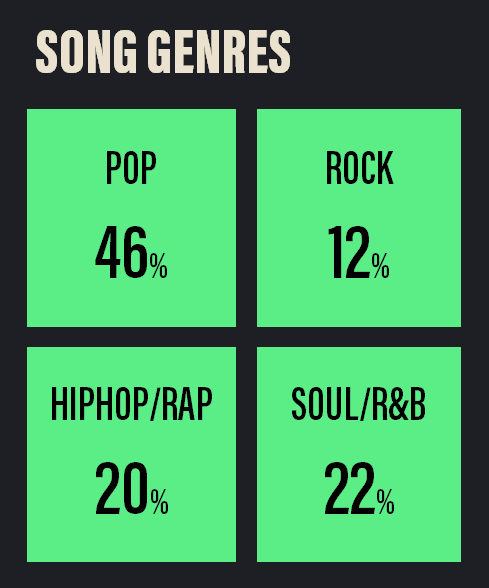

上図は、ジャンル別占有率を楽曲単位で割り出したものだ。22%を占めているソウル/R&Bは、SIRUPの楽曲が計6曲エントリーしていることが大きく影響している。一方でヒップホップ/ラップは20%を占めているが、同ジャンルでは2曲がエントリーしているちゃんみな以外はすべて異なるアーティストとなっている。なお、ヒップホップ/ラップの占有率は<Top Global Hits from Japan>(5%)に比べて15%シェアを伸ばしている。

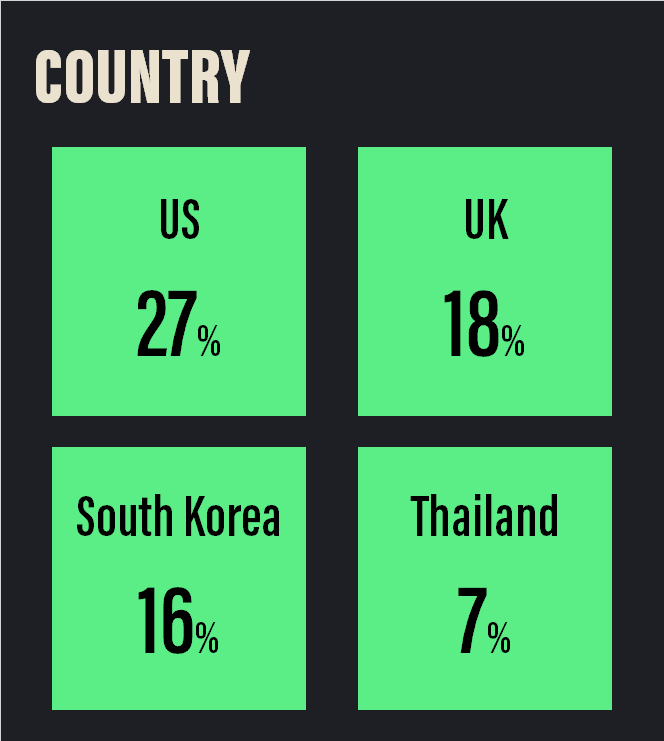

コラボ相手の海外アーティストの出身国の占有率は、アーティスト数で割り出した。最も占有率が高かったアメリカ(27%)は、ミーガン・ザ・スタリオン、ビッグ・ショーンなど、ラッパーとのコラボレーションが多いことが特徴的だった。またイギリス(18%)は、サム・スミスやA・G・クックといった宇多田ヒカルに関連したアーティストが目立った。

韓国は、ASH ISLAND、Zion.Tなどのラッパーに加え、ATEEZのようなダンス&ボーカルグループとのコラボ楽曲もエントリーされている。タイからは、BALLISTIK BOYZ from EXILE TRIBE「Meant to be feat. F.HERO & BOOM BOOM CASH」、新しい学校のリーダーズ「Drama (feat. MILLI)」、HYBS x SIRUP「I'm Blessed」の3曲がエントリーされている。

国境を越えたコラボレーションは、日本の音楽が世界と接続する重要な経路となりつつある。<最優秀クロスボーダー・コラボレーション楽曲賞>は、そうしたグローバルな潮流を捉えた象徴的な部門だ。この賞が、国際的な音楽市場において日本のアーティストの存在感をさらに高める契機となることを期待したい。

イベント情報

【MUSIC AWARDS JAPAN 2025 KYOTO】

授賞式:2025年5月21日(水)22日(木)※MAJウィーク:2025年5月17日(土)~5月23日(金)

会場:京都・ロームシアター京都

2025年5月22日のみ、NHKにて生中継あり

2025年5月21日、22日の様子はYouTubeにて全世界配信(一部地域を除く)

協力:経済産業省(調整中)、文化庁

https://www.ceipa.net/feature/maj