Special

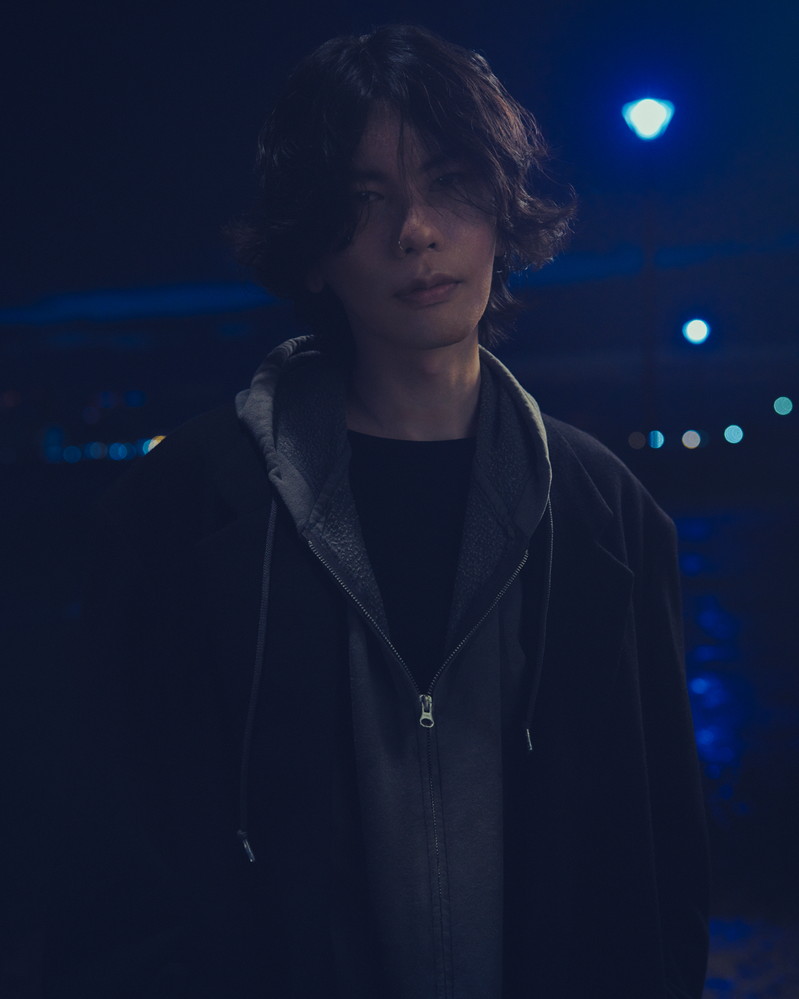

<インタビュー>米津玄師 新曲「Azalea」で向き合った、恋愛における“距離”――「愛情」の源にある“剥き身の生”とは

Interview & Text:黒田隆太朗

米津玄師の創作が加速している。20曲入りの大作となった4年ぶりのアルバム『LOST CORNER』をリリースしたのが8月21日。依然その余韻が続く中、9月30日にはハチ名義の名曲「ドーナツホール」が新たなミュージックビデオに生まれ変わって投稿されるというサプライズが発生。動画は2週間経たずにYouTubeにて1,000万再生を突破するなど、その勢いは衰える気配がない。そうした状況でアナウンスされたのが、Netflixシリーズ『さよならのつづき』の主題歌として書き下ろされた新曲、「Azalea」のリリースである。

「Azalea」は「毎日」と同様にYaffleを共同編曲に迎え、打ち込みを基調としたサウンドの中、しっとりとした鍵盤にリードされながら進んでいくラブソングである。この曲を書く上で意識したという「恋愛における物理的な距離の近さ」について、たっぷり語ってもらった。

――『LOST CORNER』のリリースからひと月ほど経ちました(※取材は9月下旬に実施)。ご友人やファンからの反響で印象的だったものはありますか。

米津玄師:毎回CDを凝って作っているんですけど、がらくた盤に収録されている透明なアクリルケースに、水を入れてグッピーを飼っていた人がいて。俺はそれに感激しました。CDをCDだけではない見つめ方ができるのは素敵なことだし、そういう人たちが聴いてくれているのが誇らしい、くらいに思いましたね。

――楽曲に対するリアクションで気になるものはありましたか?

米津:正直、あまり振り返れていないところがあります。アルバムのレコーディングが終わった1週間後に、もう次のレコーディングがあったんですよ。

――「Azalea」の?

米津:いや、「Azalea」じゃないです。

――もう別の曲も録っているんですか?

米津:そう。だからすげえ色々とやることがあって。アルバムが終わった、という感慨があまりないというか。

――地続きで制作が続いているんですね。

米津:これはもう今年の頭からわかっていたことなので、その時の自分を止めに帰りたいとか思うんですけど。

――(笑)。

米津:でも、まあやることが沢山あるというのはありがたいことですね。

――年明けの頃はエネルギッシュなモードだったんですね。

米津:歳を取るにつれて、楽曲制作に対するスタンスが変わってくるというか。体感時間がどんどん間延びしていって、もう1年経ったのか、2年経ったのか……というような感覚になっていく。なので10代や20代の頃のような時間感覚でやり続けると、すげえ寡作な人間になっていくと思うんですよ。実際アルバムも、作り方を変えているつもりはないんだけれど、『STRAY SHEEP』が3年ぶりとか言っていたのに、『LOST CORNER』は4年ぶりのアルバムになっていて。逆算して、人生であと何曲作れるんだろうとか、どうしても考えるようになってきたんですよね。あれやりたい、これやりたいという欲求が強くあるうちに、できる限りのことをやりたいという気持ちが強くなっているのかもしれないです。

――そして「ドーナツホール」の新しいMVが作られました。『LOST CORNER』を制作する上で重要なモチーフになった、廃品回収車が流す「壊れていても構いません」というフレーズが再びキーワードになっているとのことですが、新しいMVはどういう意図で作られたんですか。

米津:「ドーナツホール」は10年前に作った時から映像的なイメージが明確にあって、少年漫画っぽいものなんですよね。対抗する勢力があってバトルをしていく、というような物語的なニュアンスがあって、その物語の一枠を切り取ったのが(オリジナル版の)「ドーナツホール」です。で、要するにこの4人(GUMI、初音ミク、巡音ルカ、鏡音リン)は悪役であって、反社会的な側面を持った人たちではあるけれど、彼女らには彼女らの信念があって、そしてその対抗勢力はまっこと社会的な人間たちであると。本当は「ドーナツホール」の後にそっち側の曲も作りたいと思っていたんですけど、できずに終わっているという状態です。

――なるほど。

米津:そうしたイメージを元々持っていながら、当時は自分の画力の限界だとか、時間のなさというのもあってできなかったんですよね。なので完成してないという意識があったんですけど、それを10年後の今になって神谷監督とProduction I.Gのものすごいクオリティで再現してもらうという、本当にオタクの夢みたいなことが起きて。「壊れていても構いません」というのは今日日のテーマですけど、今の自分が大事にしているものと元からあったものがあんまり相反しなかったので、うまくこういう形になりました。

――映像を見てどんな感想を抱きましたか。

米津:びっくりしました。ものすごいんですよ。本当に冷や汗が止まんないというか、曲は当時のままなので、初めて映像を見た時には「やべえ! 10年前恥ずかしい!」みたいな感じになって。それで急いで曲を打ち込み直そうと思って『Megpoid』を買ってきたんですけど、やっぱ違うなと思ってやめました。今の自分の視点からグレードアップしても、あんまり意味がないんじゃないかという実感があって。それでミックスとマスタリングはやり直したんですけど、曲は当時のままにしています。

――“ハチ”名義そのものにはどういう感慨を持っていますか?

米津:ボカロの人たちからすると、ハチというのはクラシックというか。若い世代の人たちは知らなくてもおかしくないと思うし、本当にOBみたいな感覚です。ボカロって、文化としてゆっくりと定着していったじゃないですか。自分がボカロ界隈にいた頃は「来年にはなくなる」ってずっと言われ続けていたんですよ。でも、「こんな文化長くねえぞ」と毎年言われながらここまで来て、今となっては、小学生たちがボカロPになりたくて音楽を作るというのが当たり前の世の中になっている。これはもちろんその文脈を引き継ぎながら、そこを守ってきた人たちがいたからこそだと思うし、自分がどれだけそこに貢献したかは定かではないけど、こうなってよかったなと純粋に思います。ちょっと離れたところから、OBとして陰ながら祝福している感じかもしれないです。

ドーナツホール 2024 / ハチ

――新曲の「Azalea」はNetflixシリーズ『さよならのつづき』の主題歌として書き下ろされました。制作はいつ頃から始まったんですか。

米津:実は『LOST CORNER』に入っているほとんどのアルバム曲よりも前に作っています。曲の大本は去年作っていて、今年の2月か3月くらいに完成させました。

――制作する時にどんなオーダーがありましたか。

米津:基本的には米津さんが感じたように作ってください、という話だったんですけど。制作陣から言われたことでひとつ覚えているのは、ラブソングということで「orion」みたいな曲にしてくれというオーダーがありました。

――実際米津さんは、どの程度「Azalea」の中に「orion」の要素を落とし込んでいますか。

米津:なんでしょうね。(その要素が)あるかと言われると、正直そこまでないかもしれないです。でも、「orion」は結果どうなったかというのは抜きにして、静謐なニュアンスを宿したいと思いながら作っていた曲なんですよ。冬の澄んだ空気感とか、空気が乾いているからこそ星がきれいに見えることとか、そういうちょっとした冷たさをイメージしていて、その意味では「Azalea」にも近しいものがある。静謐で、ちょっとローなテンションで恋愛を歌うという、そういうところで共通している気がします。

――米津さんの曲にはよく花が出てきますよね。

米津:それ、気づいてはいるんですよ。よく花が出てくるなって。ただ、あまりそこを深く考えたことがないというか、常日頃自分の疑問についてだらだらと考え続けるタイプではあるんですけど、これについてはそういうことをしていなくて。なので自分でもよくわかってないんですけど、花という存在それ自体が好きではありますね。

――花には美しさや華やかさを抱かせる側面と、同時に必ず枯れていくという儚さがあり、そうした二面性がなんとなく米津さんの楽曲にも通ずるように思います。

米津:そういうことなのかもしれないですね……なんか、花は「ただあるもの」という感じなんですよね。最近思うんですけど、花言葉って文化と自分が思う「ただあるもの」という考え方は折り合いが悪いところがある。花をモチーフにした曲を出すと、その花の花言葉はこれで、こういう意味があって……という方向に派生していくじゃないですか。でも、花は花なんですよ。なので花に何らかの意味とか文脈を、できる限り乗せたくないと思っている感じはあります。ただ、この曲でも花を人に例えたりしているので、そういう別の意味を含ませる表現自体を忌避しているわけではなく、単純に花言葉って文化があまり身に染みてないだけかもしれませんが。

リリース情報

作品情報

関連リンク

“存在の交換可能性”

――編曲は米津さんと共同編曲で、Yaffleさんが参加されています。昨年制作したということは、Yaffleさんとの仕事は「毎日」よりも「Azalea」が先だったということですか?

米津:まさにそうです。

――「毎日」は生音っぽい要素を含んだデモから、Yaffleさんの編曲で打ち込み然としたものに変わっていったという話がありました。「Azalea」でもそうした変化はありましたか?

米津:ベースラインがすごくYaffleだな、という感じがあってとてもいいです。基本的に打ち込みだし、ピアノリフがずっとループしていく曲なので、無機質な部分が大きくあるんですけど。あのベースラインはちょっと官能的で、ベースが感情を添えてくれたことですごく良いバランスになったと思います。

――米津さんがサウンドで意識したことはありますか。

米津:イントロの途中から、カンカンって鳴っている蛍光灯の音を入れました。それがスネアの2・4のリズムになっていくんですけど、夜の都市というイメージがあったので、それを連想させるようなことができたらいいな、というのがありましたね。

――なぜ夜のイメージだったんですか?

米津:なんでしょうね。やっぱり夜というものに邂逅の瞬間みたいなものを見出している気がします。夜中の隙間の時間にふたりだけでいることによって、より「ふたりだけである」という実感が増幅されるというか。社会的な機能が停滞している時間にふたりでいることが、ものすごく互いの距離を明確にするような気がします。

――親密さを引き立てる時間であると。他に「Azalea」を書く時にテーマになったようなことはありますか?

米津:ここ最近いろんな曲に共通するモチーフなんですけど、“存在の交換可能性”があって。あなたがあなたじゃなくても構わないし、人間は状態の連続であって、人は明日になっても同じとは限らない。そうやって変化し続けるものだから、あなたがあなたであるという確証を求めようとしても、それはどだい不可能であるという。そもそも『さよならのつづき』がそういう話なんですよね。恋人同士のふたりがいるんだけど、結婚の約束と同時に男性が事故で亡くなってしまう。そして失意の中で、たまたまその男性の心臓を移植された別の男性が目の前に現れて、なぜかそこに面影を感じてしまうという。それは要するに、自分の愛した人間が交換可能だったわけですよ。それは自分が実感として持っていることと近しい題材だと思いました。

『さよならのつづき』予告編

――それで〈そこにいてもいなくても君が君じゃなくても/私は君が好きだった〉と歌っていると。そこに「Azalea」というタイトルが浮かんできたのはなぜですか?

米津:それは割と連想ゲームというか。個としては違う別の人間だけど、何か全く同じものを持っているという、それってドッペルゲンガーみたいなものだと思ったんです。そしてそのドッペルゲンガーをもう少し違う形で連想すると、クローンみたいだなと。で、クローンというところで言えば、“挿し木”って要するにクローンであるというか。遺伝子的には同一の個体で、その枝を折って差せばまた新たに花が咲いていくというところで、クローン、挿し木という風に連想していきました。

――改めて、米津さんにとってラブソングとはどういうものだと言えますか?

米津:ラブソングっておおよそがうじうじしているというか、相手がどう思っているのかと思い悩むじゃないですか。そういう安定した状態ではないという、それが結構恋愛の本質的な部分なんじゃないかという気がします。恋愛状態にならなければ獲得できた安寧みたいなものを手放す、要するに恋愛はしくじりであると言える。ハウルも言っていましたけど「面白そうだと思って近づいたら恐ろしい人だった」と(『ハウルの動く城』より)。そういう怯えている姿を見ると滑稽だと思うけれども、えてして(恋愛は)滑稽なものですよね。そのしくじってしまう部分を巧妙にごまかすために、物理的な距離が近くなっていくという。それもまた恋愛の本質的な部分のひとつだと思います。

――その上で「Azalea」を書く時に意識したことがあるとしたら?

米津:その物理的な距離の近さ、というのはすごく意識しました。恋愛においてのしくじりという話をしましたが、そのしくじりの部分が近年どんどん減ってきている気がするんです。10~20代の交際率が下がっているという話があって、その要因は一概に語れることではないと思うんですけど、自分の勝手な推測として、その要因のひとつに交際の“厳密な合意化”というのがあるような気がします。大変な加害や暴力行為にならないように、お互いの合意が取れるような形を厳密化して、いたずらに傷つけ合うようなことはやめましょうという。それは理念として正しいと思うし、自分もそれに異を唱えたいわけではないんだけど、同時にこの厳密な合意化には「しくじらないようにしましょう」という理念に似たところがあると思うんです。そういう意味では恋愛と真っ向から対立するようなところがあって、そのリスクを冒せないようになってきているのではないか。そしてこれを続けていけばいくほど、人間を架空の存在としてしか受け止められなくなっていく部分がどうしても生まれてしまうんじゃないかと思うんです。

――なるほど。

米津:そもそも完璧な合意があるのかというのにも疑わしく思っていて、言葉と内心がチグハグな状態なんていくらでもあり得る。権力や身体能力の勾配があれば尚更で、合意や契約を厳密にしたところで解決しないところがある。だからといって合意化を緩めろという話がしたいわけではなく、そういうことが現象として起こりうるんじゃないか、というひとつの想像ですね。合意化の促進によって救われる人も数多くいるでしょうし。そしてこうした傾向がどういう風に進んでいくかと考えると、やっぱり人間は架空のキャラクターのように扱われていくし、逆方向から、架空のキャラクターが人間のように扱われていくようなことが起こっている気がします。ただ、それ自体は別にいいんですよ。実際自分にもそういう傾向があるし、そもそもボーカロイドをやって生きてきた人間なので、それを否定するつもりもないんだけども、しかしどんどんこれが進んでいくうちに、“剥き身の生”に耐えられなくなっていくんじゃないかとも思うんです。

――剥き身の生?

米津:たとえば口臭だとか、目尻のしわだとか、肌の色素沈着だとか、体毛だとか、画面に映らない情報にどんどん耐えられなくなっていくような気がするんですよね。だからもしかしたら、この曲は自分なりの反発なのかもしれない。「Azalea」は相手をミクロな視点で見ていて、お互いの距離が近く、相手に触れたり胸に顔を埋めたり、あるいは近くにいることで香ってくる相手の匂いだとかに強く意識を向けるというか。そういう行為によって「コントロールできないあなた」を認めて、愛情を獲得していくという感覚があったかもしれないです。

――生々しい触れ合いについて、実感を持って歌っていると。

米津:そして一方で、愛するあなたは別にあなたじゃなくても構わないという、先ほど話した交換可能性もあるということですね。「あなたを愛しています」という時に、じゃあどういうところが好きで、なぜ「愛している」んですか?ということをドラスティックに解剖していくと、結局たまたまだとしか言いようがない部分がある。意味を厳密に分解していくと、あなたじゃなきゃいけない理由にひとつも当てはまらないということが起こりうると思うんです。

――その通りだと思います。

米津:でも、じゃあ愛情というものに全く意味がないのかと言われると、そういうわけでもない。要するに愛情というのは、行為の後にくるものなんじゃないかということなんです。相手に触るとか、匂いを嗅ぐとか、近くで見つめることでシミがあることに気づくとか、そういう行為が積み重なっていくことで愛に変わっていくという実感がある。つまり愛が最初にあるんじゃなくて、後から作り上げていくという、そういうことがすごく重要なんじゃないかという気がしています。

――『LOST CORNER』に収録された「YELLOW GHOST」も、性愛について歌った曲でした。また、「マルゲリータ」にもどこか官能的な響きがあったと思います。そしてサウンドとしてはループしていく打ち込みの音や、無機質的な音像というのが傾向としてあるように思うのですが、それは今の米津さんの何が表れているのでしょうか。

米津:その話で言うと、いつもレコーディングとミックスを担ってくれている小森さん(小森雅仁)から言われて確かにと思ったことがあって。「米津さんの曲にはいつも相反するふたつのものがある」という話をされていたんですよね。たとえばデジタルな部分とアコースティックな部分とか、曲によって対象は違うけれども、それは無意識的にも意識的にもやっている部分だと思います。片方がこうであれば、それを引っ張るように全く別の要素を入れていく、その引っ張り合いをずっとやってきたような気がするんですよね。なので無機質な部分と性愛というのは、正直自分では全然意識していなかったんですけど、そういうところはあるような気がします。で、そうした生々しさみたいなところで言えば、さっき話した“剥き身の生”の危機感みたいなものに、どこかで対抗しようとしている気がします。少なくとも自分は、何かそういうものを音楽に宿していきたいです。

――最後に、今後の創作についても伺えたらと思います。既に別の曲のレコーディングもしているとのことですが、今はどんどん創作意欲が湧いてきているんですか。

米津:新しいモードに入ってきているな、という感覚はすごくあります。『LOST CORNER』の時に「軽やかでいたい」「ジャンクフードみたいな軽いものを作りたい」という話をしたと思うんですけど、まずは音像から変えていくというか。それがどういう着地点になるのかはまだ自分でもわかっていないんですけど、その方向性でどんどん曲を作っている感じです。もっとカラッと生きていきたい、という感じかもしれないですね。

Azalea / 米津玄師

リリース情報

作品情報

関連リンク

関連商品