Special

デオダート 来日記念特集&最新インタビュー

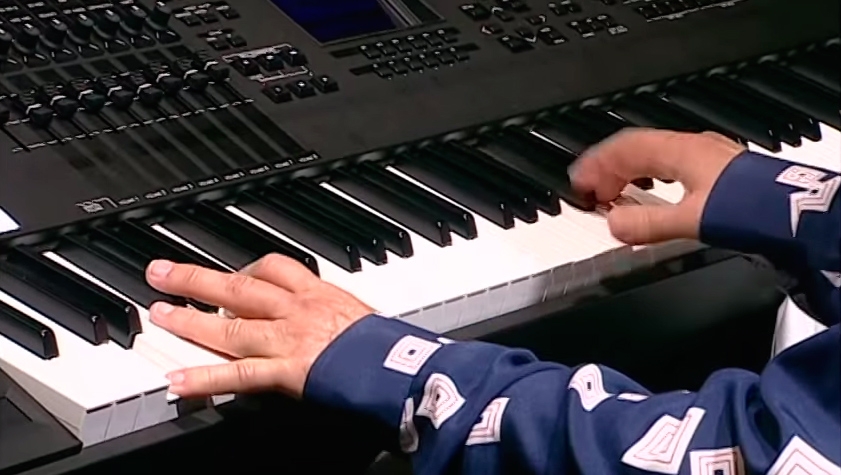

クールでグルーヴィーなサウンドに乗せた、華麗なるエレクトリック・ピアノの響き。ジャズ、フュージョン、ブラック・ミュージック、そしてブラジリアン・ミュージックと様々なジャンルを縦断しながら、見事な鍵盤さばきを見せるのがデオダートだ。60年代のボサノヴァ、70年代のクロスオーヴァー、80年代のブラック・コンテンポラリーといった時代ごとのムーヴメントと寄り添いつつも、ゆるぎないプレイやアレンジを貫いてきた。そして、今もなおシーンに大きな影響を与え続けるレジェンドがまもなく待望の来日公演を行う。

さらに月刊『ラティーナ』誌の協力により実現した最新インタビューの全文も本特集の後半に掲載!『ラティーナ』最新号(2015年11月)にはデオダートの特集記事も掲載されているのでそちらもお見逃しなく!

ボサノヴァ第二世代の旗手となった1960年代

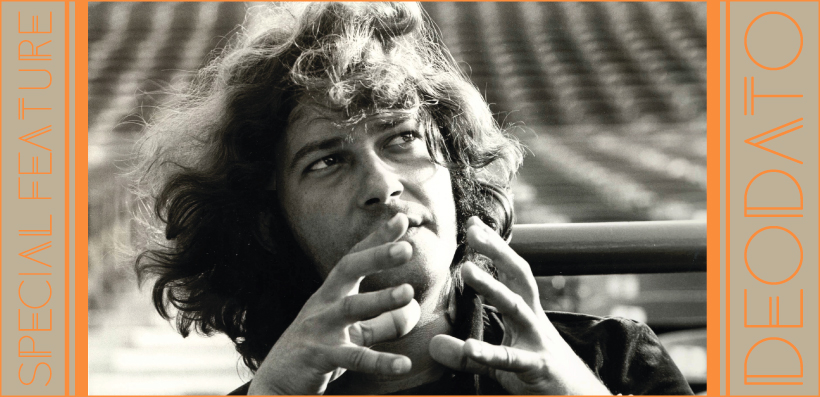

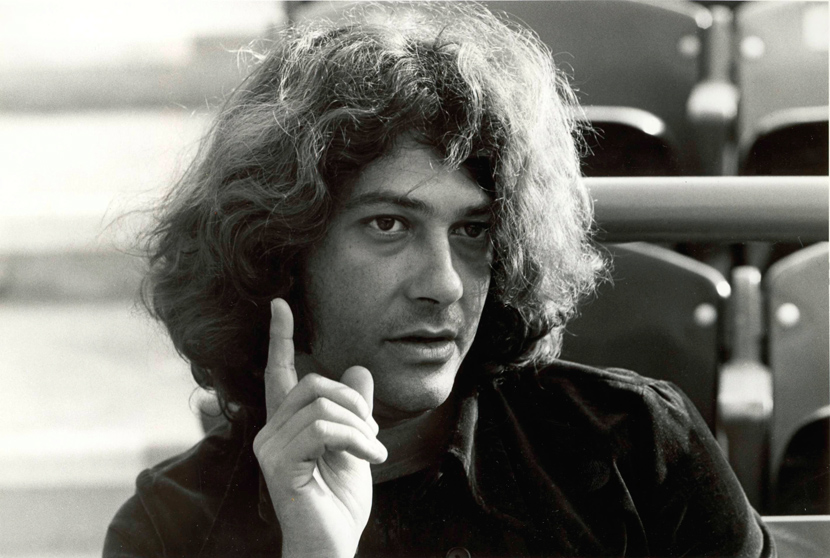

デオダートこと、エウミール・デオダート・ヂ・アルメイダは、1942年生まれ。イタリア系とポルトガル系の両親を持ち、リオ・デ・ジャネイロで育った。12歳でアコーディオンを学ぶとその才能をメキメキと伸ばし、17歳でレコーディング・セッションに参加するほどの腕前に成長。ちょうどボサノヴァのムーヴメントに巻き込まれ、ホベルト・メネスカルやワンダ・サーなどの作品においてピアニストとして活躍する。1964年には、アントニオ・カルロス・ジョビンの楽曲をプレイしたアルバム『イヌチル・パイサージェン / Inútil Paisagem』でデビュー。ボサノヴァやジャズを取り入れた作風は新鮮で評価され、ボサノヴァ第二世代の代表選手となった。続けて多数のアルバムを録音し、この時期のブラジルを代表するキーボード奏者となる。また、この当時に登場したマルコス・ヴァーリやミルトン・ナシメントのアレンジも手掛けるなど、とにかく数え切れないほど膨大な仕事をこなしている。

その後、「黒いオルフェ」で知られるギタリストのルイス・ボンファから誘いを受けて渡米。ジャンルを超えてサポートやアレンジを依頼されることになる。米国に拠点を移したデオダートにとって、とても重要な人物といえばプロデューサーのクリード・テイラーが挙げられる。彼が1967年に立ち上げたCTIレコードでアレンジャー、プレイヤーとして活躍することになったことが、デオダートの新たな魅力を引き出すことになる。このレーベルは、ウェス・モンゴメリーやジョージ・ベンソンといったジャズ・ミュージシャンに加え、アントニオ・カルロス・ジョビンやミルトン・ナシメントといったブラジルのミュージシャンも積極的にリリース。メロウなサウンドだけでなく、デザイン性の高いアートワークも含め、その後のクロスオーヴァーやフュージョンのブームを牽引することになるが、デオダートはその一端を担っていたのだ。

世界デビュー作で全米2位を記録、【グラミー賞】受賞

そして、その仕事ぶりが高く評価され、満を持して世界デビューを果たす。1973年にCTIからリリースされたアルバム『ツァラトゥストラはかく語りき / Prelude』は、リヒャルト・シュトラウスの厳格なクラシックの楽曲がグルーヴィーなポップ・ジャズへと変換されたことで大きな話題を呼び、米ビルボードのポップ・チャートで2位まで上昇するという大ヒットを記録。他にもドビュッシーの「牧神の午後への前奏曲」を収めるだけでなく、自身のオリジナル・ナンバーもクオリティが高く、まさにクロスオーヴァーの足がけともいえる傑作だ。ビリー・コブハム、ロン・カーター、スタンリー・クラーク、ヒューバート・ロウズ、レイ・バレットといった一線のミュージシャンを多数束ねた手腕も見事。グラミーの最優秀ポップ・インストゥルメンタル・パフォーマンス賞を獲得するなど、名実ともにトップ・アーティストとしての地位を築いた。

続いて、発表された『ラプソディー・イン・ブルー / Deodato 2』(1973年)も、ガーシュインの表題曲やラヴェルの「亡き王女のためのパヴァーヌ」といったクラシックのクロスオーヴァーを取り上げ、前作をさらにブラッシュアップ。壮大なブラス・セクションや流麗なストリングス・アレンジも注目された。また、サンプリング・ネタとしても有名なレア・グルーヴ・ナンバーの「摩天楼」や「スーパー・ストラット」が収録されていることもあって、いまだに若いファンを獲得している傑作だ。このまったく古びないサウンドやグルーヴこそ、デオダートの持ち味といっていいだろう。翌1974年には、レーベル・メイトでもあった同郷のパーカッショニスト、アイルト・モレイラとマジソン・スクエア・ガーデンのフェルト・フォーラムで行ったライヴの実況盤『イン・コンサート / In Concert』を発表している。

公演情報

Deodato

ビルボードライブ東京:2015年11月2日(月) ~3日(火・祝)

>>公演詳細はこちら

INFO: www.billboard-live.com

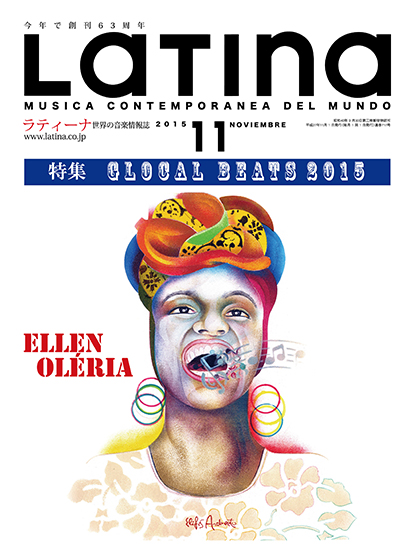

『ラティーナ』最新号(2015年11月)案内

10月20日発売の『ラティーナ』最新号。本特集ページの主役であるデオダートの特集記事のほか、幅広い内容で世界の音楽シーンに迫る。

メイン特集は「GLOCAL BEATS 2015」。高橋健太郎×大石始×吉本秀純という評論家陣による鼎談や、ミュージシャンのレコメンドを交えた展開で2015年の「グローカル(=グローバルでローカル)」な音楽シーンを紹介。また、菊地成孔とアントニオ・ロウレイオによる対談なども掲載されている。

2015年10月20日発売

INFO: http://latina.co.jp/

関連リンク

Text: 栗本斉

MCA~ワーナーへの移籍、『ラヴ・アイランド』の大ヒット

その後、デオダートはMCAに移籍。『旋風 / Whirlwinds』(1974年)、『アーティストゥリー / Artistry』(1974年)、『ファースト・クックー / First Cuckoo』(1975年)、『ヴェリー・トゥゲザー / Very Together』(1976年)といった作品を怒濤の勢いで送り出し、フェンダー・ローズの音色とグルーヴィーかつファンキーなサウンドで軽やかに70年代を彩っていった。そして、さらにワーナーに移籍してからの『ラヴ・アイランド / Love Island』(1978年)がヒットを記録。トミー・リピューマをプロデューサーに迎え、当時のディスコ・ブームも横目でにらみながら洗練されたメロウなフュージョン・サウンドを追求した本作は、ダンス・クラシックとして愛され続けている。その後も、『ナイツ・オブ・ファンタジー / Knights Of Fantasy』(1979年)、『ナイト・クルーザー / Night Cruiser』(1980年)、『ハッピー・アワー / Happy Hour』(1982年)、『モーション / Motion』(1984年)、『サムウェア・アウト・ゼア / Somewhere Out There』(1989年)とディスコやソウルに接近しながら、80年代も華麗な活躍ぶりを見せてくれた。

ファンク再起に貢献したプロデューサー力

▲ 「Isobel (Deodato Mix)」 / Björk

デオダートはもともとアレンジャーやプレイヤーとして評価されたこともあり、ソロで躍進する一方でプロデューサーとしてもその力を発揮してきた。代表的なもののひとつが、クール&ザ・ギャングだ。ファンク・バンドとしての旬が過ぎ去った後、再起をかけてブラコン仕様に進化させて成功したのは、デオダートの力が大きい。その結果、『レディーズ・ナイト / Ladies Night』(1979年)や『セレブレート! / Celebrate!』(1980年)といったヒット作のプロデューサーとして大きな注目を集めた。他にも、EW&Fの傑作『太陽神 / All 'n All』(1977年)やジューシーの『Juicy』(1982年)といったブラック・ミュージックをメインに、フランク・シナトラ、マイケル・フランクス、k.d.ラング、ケヴィン・ローランド(デキシーズ・ミッドナイト・ランナーズ)といった作品に関わっている。珍しいところでは、ビョークの大傑作『ポスト / Post』(1995年)からシングル・カットされた「Isobel」でストリングス・アレンジを手がけ、それをきっかけに『ホモジェニック / Homogenic』(1997年)でも数曲で起用されていたのが記憶に新しい。

このように、プロデューサー、アレンジャー、ソングライター、キーボード・プレイヤーなど、様々な切り口で評価されてきたデオダートだが、90年代以降はソロ作品を発表する機会を得ることができなかった、しかし2010年に、久々に自身のアルバム『ザ・クロッシング / The Crossing』をリリース。アル・ジャロウやジョン・トロペイといった旧友たちと作り上げた職人的なサウンドは、これまでの集大成といってもいい貫録を感じさせてくれた。また、この前後から自身の名義によるライヴ活動も積極的に行い、現役ぶりをアピールしている。彼の類い稀なるセンスはまだまだ音楽シーンには必要不可欠なのだ。

「Super Strut (Live)」 - Eumir Deodato & Euro Groove Department

公演情報

Deodato

ビルボードライブ東京:2015年11月2日(月) ~3日(火・祝)

>>公演詳細はこちら

INFO: www.billboard-live.com

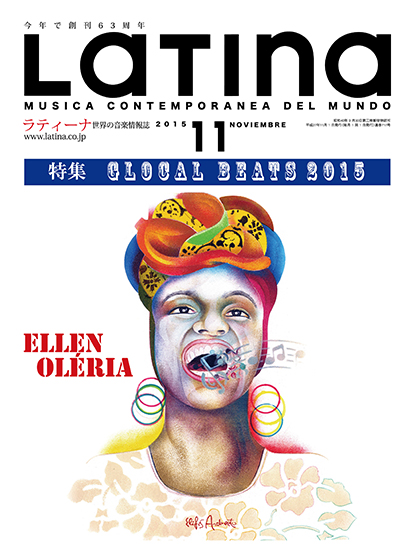

『ラティーナ』最新号(2015年11月)案内

10月20日発売の『ラティーナ』最新号。本特集ページの主役であるデオダートの特集記事のほか、幅広い内容で世界の音楽シーンに迫る。

メイン特集は「GLOCAL BEATS 2015」。高橋健太郎×大石始×吉本秀純という評論家陣による鼎談や、ミュージシャンのレコメンドを交えた展開で2015年の「グローカル(=グローバルでローカル)」な音楽シーンを紹介。また、菊地成孔とアントニオ・ロウレイオによる対談なども掲載されている。

2015年10月20日発売

INFO: http://latina.co.jp/

関連リンク

Text: 栗本斉

『ラティーナ』Presents:デオダート最新インタビュー(1)

音楽、そしてハモンドオルガンやフェンダーローズとの出会い

――エウミールさん、お元気でご活躍ですね! これからブラジル公演中なんですね。また日本公演が決定して嬉しいです!

デオダート:そう。2日後にブラジルのリオデジャネイロに出発するよ。ブラジルのシーンに最近登場した若い女性歌手のアリセ・カイミといっしょにロック・イン・リオに参加するんだ。彼女はドリヴァル・カイミのお孫さんだね。それから、サンパウロに飛んで、9月25日にSESCピニェイロスで演奏する予定。すごく綺麗なところなんだ。それからまたこっちへ戻ってきていろいろやることがあって、その後…日本に行くよ。

――今回はどんなメンバーで来られますか?

デオダート:日本でも一緒に演奏したメンバーだ。ドラムスがステファノ・パオリーニ、それとベースがピエールイジ・ミンゴッチ。このメンバーでやるのは好きなんだ。トリオで一昨年やって、とっても満足できた。それからフィリピンのマニラのグループとも、フィリピンでやったことがあるよ。彼らは陽気だからいいんだ。いっしょに演奏したミュージシャンたちは、思っていたよりもみんないい年のおじいさんたちだったけど、すごい演奏する。まあ、みんなどんどん年をとっていくもんだから、しょうがないよね。

――聞きたい事がたくさんありすぎて困るのですが、年代順に質問させてもらいますね。まず最初の音楽との出会いをお聞きしたいです。エウミールさんがヘンリー・マンシーニの通信教育と、地元のオーケストラの練習を見学に行っていたという話は有名ですよね?

デオダート:いやいや、ヘンリー・マンシーニじゃないよ。ボストンのバークリー音楽大学だよ。その話どこで聞いたのかわからないけど、その時いっしょに仕事をしていたギタリストのルイス・ボンファがヘンリー・マンシーニの本をプレゼントでくれたんだ。『Sounds and Scores』というタイトルの本だよ。それより前に、バークリーの通信教育の「アレンジング・コース」で勉強したんだ。

――地元のオーケストラの練習を見学に行っていたという話は?

デオダート:そう。セヴェリノ・アラウージョが指揮するオーケストラだね。彼が、オーケストラの演奏を見学するのを許可してくれたから、トロボーンやトランペットの後ろで静かに見学していたんだ。

――最初の音楽との出会いは、その頃なのですね。

デオダート:そうだよ。でも、前に出ることはなかった。あの時は後ろでこっそり見学させてもらっただけで。でも、とても勉強になったよ。

――その前にどんな音楽を聞いて心惹かれましたか?

デオダート:それはブラジル音楽だね。ボサノヴァが当時流行りの音楽だったし、サンバもたくさん聴いていたよ。クラシックもね、当然。ジャズもよく聴いたよ、特に、ピアニストのデイヴ・ブルーベック、オスカー・ピーターソンは僕のお気に入りだね。それと、フランスのピアニストたちも大好きだった。

――また母上が音楽をやる上での良き理解者であったとお聞きしています。

デオダート:その通り。母がピアノを買ってくれたんだ。それとレコードプレーヤーをね。僕はアコーディオンを習っていて、アコーディオンでクラシック音楽を演奏したりしていたんだ。

――最初の楽器はアコーディオンだったのですね?

デオダート:そう。120ベースアコーディオンね。左手に低音が集中しているタイプの。

――アコーディオンを持っているバンドの写真がありますね。ピアノはその後始められたのでしょうか。

デオダート:ピアノは、アコーディオンを習っていた学校にあって、何種類もあったんだけど、いつもどこかの部屋が空いていて、こっそりそこで練習した。そうやってピアノを覚えたんだ。

――『Nova Geração em Ritmo de Samba』(1960)の頃なんでしょうか?

デオダート:そうだったかな。正確な年まで覚えていないんだけど、その頃だったはず。61年か62年か63年…そのあたりだったよ。

――このアルバムは後のボサノヴァ作品群とも一味違っていて、何とも言えない明るさや幸福感や躍動感が感じられますね。どんな時代だったでしょうか。またドゥルヴァル・フェヘイラと知り合ったのはこの頃ですか?

デオダート:そうそう。最初のアルバムを出したころにドゥルヴァル・フェヘイラと出会ったんだ。僕が全部あのアルバムのアレンジをしたんだ。弦楽器とフルートのアレンジね。僕にとってすごく難しい仕事だったんだ。なぜかというと、すべての楽器の譜面を1枚にまとめるってことを知らなくて、どうやったらいいかわからなった。だから楽器ごとに楽譜を作ったんだ。アコーディオンを抱えて楽譜にしていった。あのときバイオリンとヴィオラ(ブラジルギター)があったけど、弦楽器のオーケストラがどのようなものか想像もつかなくて、チェロを使うところに、僕はクラリネットの低音を入れたんだ。でも、すごく豊かな経験をさせてもったんだ。たしかあの当時は17歳くらいだったと思うんだけど。

――ハモンドオルガンとの出会いはいつどんな時だったでしょう?それからフェンダーローズとの出会いは?

デオダート:ハモンドオルガンはあの頃、すでにあったんだけど、僕は夜のライヴハウスで仕事を始めてから、ハモンドオルガンを使い始めんたんだ。Bon Gourmetというライヴハウスで毎週違うアーティストと演奏していたよ。カルロス・リラ、ナラ・レオンなどが最初の頃だった。それからヴィニシウス・ヂ・モライス、マイーザ・マタラーゾとはいろんなショーをやった。そのときに、アップライトピアノとハモンドオルガンの間の回転椅子に座って。ハモンドオルガンのどのタイプだったかはっきり覚えていないけど、小さかったと思う。ちょっと弦の音を加えたり、音を変えたいと思ったときにハモンドオルガンを使ったんだ。ときには、片手でピアノを、もう一方の手でオルガンを弾いたりね。

ハモンドオルガンを初めて使ったアルバムは、シリーズで7枚出した『Os Catedráticos』というアルバム集だった。“カテドラチコス”というのは、その流派、学派の長を意味する、英語で言う“ディーン”の意味ね。ミュージシャン達はみんな“カテドラチコス一派”だったんだ。ドラムのカテドラチコに、ギターのカテドラチコ…ギターは大抵ドゥルヴァル・フェヘイラだった。僕はいつもアレンジをしていた。そのとき5つの金管楽器のアレンジをやったよ。それから、2つのパーカッションと、ハモンドオルガンと、ふつうのピアノと、グランドピアノがあったんだ。金管楽器は何があったかというと、アルトサックスでしょ、2つのトランペット、テノールサックスとバリトンサックスと状況によってはトロンボーンが2つだったり1つだったり。パーカッションのルーベンス・バッシーニは、セルジオ・メンデスと一緒に長いことやっていたし、僕ともいっしょに長いことやったね。

公演情報

Deodato

ビルボードライブ東京:2015年11月2日(月) ~3日(火・祝)

>>公演詳細はこちら

INFO: www.billboard-live.com

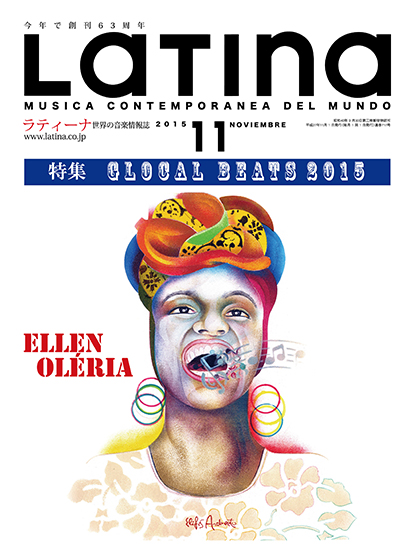

『ラティーナ』最新号(2015年11月)案内

10月20日発売の『ラティーナ』最新号。本特集ページの主役であるデオダートの特集記事のほか、幅広い内容で世界の音楽シーンに迫る。

メイン特集は「GLOCAL BEATS 2015」。高橋健太郎×大石始×吉本秀純という評論家陣による鼎談や、ミュージシャンのレコメンドを交えた展開で2015年の「グローカル(=グローバルでローカル)」な音楽シーンを紹介。また、菊地成孔とアントニオ・ロウレイオによる対談なども掲載されている。

2015年10月20日発売

INFO: http://latina.co.jp/

関連リンク

Interview:中浩美(ピアニスト、アレンジャー) Translation:宮ヶ迫ナンシー理沙(月刊ラティーナ編集部)

『ラティーナ』Presents:デオダート最新インタビュー(2)

圧巻の72年作『Percepção』~最新動向まで

――私が貴方の音楽に最初に衝撃を受けたのはワンダ・サーの「Tristeza De Nos Dois」のストリングスアレンジを聴いたことがきっかけでした。その後ミルトンの『Courage』やMarcos Valleの 『O Compositor e o Cantor』『Samba demais』、ペリー・ヒベイロの『Muito Mais Bossa』、ジョビンの『Tide』、『Stone flower』、アストラッド・ジルベルトの『Beach Samba』、ワルター・ワンダレイの諸作、マリア・トレードの作品…もうキリがありませんが圧巻はあなたの72年作『Percepção』ですね。

:format(jpeg):mode_rgb()/discogs-images/R-3263935-1418745782-4578.jpeg.jpg)

▲『Percepção』

デオダート:そうそう。ワンダ・サーのあの曲のアレンジはとても美しく仕上がった。『Percepção』はアレンジをすべて僕が手がけたんだ。ただ、アメリカに戻らなくてはならなくて、録音には立ち会えなくて、オデオンのマエストロたちが録音してくれたんだ。指揮をとってくれたのは、リリオ・パニカーリだった。アルバムが私の手に届いたときのことを覚えているけど、疲れてベッドにすでに横になっていたときにドアを叩く音がして、アルバムが届いたんだ。出来上がったのが信じられなかったよ。でも本当に美しい作品に仕上がった。ほとんどが僕の書いた曲だけど、1曲はエルメート・パスコアルの曲だった。

――このアルバムはいわゆる「クラシック」のようなものにしようと思われたのですか?

デオダート:いいや、そんなことはないよ。クラシックの要素はたしかに入っているけどね。

――貴方の弦アレンジは他の多くのアレンジャーと何かが大きく違う。何が違うのか。エウミールさんご自身からそれを説明して頂きたいのですが。

デオダート:それぞれのアレンジャーがそれぞれのスタイルをもっていると思う。僕が働きはじめた頃のアレンジャーだと、リリオ・パニカーリ、ガイア、セヴェリノ・アラウージョなどはずっとトラディショナルなスタイルだよね。僕が影響を受けているのはジャズと、本を隅々読んでヘンリー・マンシーニの影響も多分に受けてる。ただ基本にあるのは、バークリー音楽大学で学んだことだと思う。

でも、この質問は答えるのが難しいね。それぞれにそれぞれのスタイルがあると思うから。例えば、それぞれに弦を入れるタイミングがあるし、どんなところで弦がアレンジに使われるか…ある種のハーモニーね。僕はハーモニーが好きなんだ。昔のフランスのモーリス・ラヴェルとかね、彼の流派に僕はいると思うよ。彼のシンフォニーオケーストラの楽譜を買って研究したよ。そんな感じ。いろんな人の影響を受けているってこと。僕自身も正確に答えるには、自分でじっくり考えて書き出しておかないといけないよ。音楽ってそういうものだよね。いろいろな人が影響しあって出来ていくものだよ。

――メネスカルやドリ・カイミらに音楽理論を教えてらしたのですよね。

デオダート:そう、ホベルト・メネスカルとドリ・カイミにも教えたよ。アントニオ・アドルフォやMPB4のマグロにも。いいミュージシャンたちだよ。マルコス・ヴァーリもそうだ。セーザル・カマルゴ・マリアノにも教えていた。定期的にちゃんと授業をしたりもしたし、不定期にやったり…いろんな形式で授業した。僕たちはすごく色々と話しをしたんだ。僕も頭を使うことをする必要があったし、素敵な音楽をつくる人たちとアイディアを交換したりするのも僕にとって大切だったんだ。ドリ・カイミの音楽的な構想も大好き。素晴らしいコンポーザーだよ。

――何度も聞かれていると思いますがアメリカの音楽プロデューサーのクリード・テイラーとの出会いを教えてください。

デオダート:クリード・テイラーは、すでにアメリカに何年も住んでいたアストラッド・ジルベルトを通じて知り合ったんだ。アストラッドとはブラジルですでに知り合っていて、僕の仕事も知っていて、彼女は僕に曲のアレンジをしてほしいと言っていたんだ。それで僕がニューヨークへ渡った初期の頃に、彼女のアレンジをやったんだ。クリード・テイラーの手がけるアルバムのアレンジもやらせてもらったけど、彼がいつもいっしょに仕事をしていたアレンジャーのドン・セベスキーがいたから順番を待たなければならなかったんだ。それで5曲アレンジをすることになったんだ。

――いわゆる“ファンク路線”というのは『Purelude』(1972)の為にやり始めたのですか?

デオダート:そう、ジャズ・ファンクは『Purelude』からだよ。『Purelude』の1曲目、リヒャルト・シュトラウスが1896年に作曲した交響詩「Also Sprach Zarathustra(ツァラトゥストラはかく語りき)」の時からはじめたんだ。

――彼の前で6時間で5曲にオーケストレイションをつけて録音して見せたとか、アストラッドのレコードは2時間ですべて仕上げたとか、色々な逸話がありますがそれは本当なんでしょうか?

デオダート:そう、アストラッドのレコーディングのときの話しだね。そのとおりだよ。短い時間しかもらえなかったんだ。でも、やったよ。2時間か3時間か覚えてないけどね、本当だよ。

――またあの素晴らしい『Courage』が完成したとき、クリード・テイラーはどんなコメントをしましたか。

デオダート:とても喜んでくれたよ。とてもいい構成だと気に入ってくれた。ローズピアノに僕、普通のピアノにハービーハンコック、ベースにロン・カーター、ドラムはジョアン・パルマだったね。

――そうそう、映画『ザ・ジェントル・レイン』のサントラの録音で初めてフルオーケストラの指揮をして、感激のあまり骨折…というのも本当ですか?

デオダート:(笑)。骨折はしていないけど、くるぶしの関節を怪我したんだ。とてもうれしくて、興奮していたんだ、ルイス・ボンファが手がけていた『ザ・ジェントル・レイン』の映画音楽の曲をやることになったんだ。出来上がりもすごくよくて本当にうれしかったんだ。すごく若かったしね、たしか19歳くらいだったと思うよ。オーケストラの規模が大きかったし、弦楽器はすごく美しかった。よかったら、検索して音を聴いてみてよ。なにが起きたかというと、大きいオーケストラだったから、指揮する僕は一段高いところにいたんだ。それで、興奮状態で不注意で一段上からこけてしまって、捻挫してしまったんだ。

――その後アレサ・フランクリンやロバ-タ・フラックなど、アトランティックの仕事も数多くされていますが、何と言うか貴方の特徴があまり出ていない感じがします。もしかして、もうすべてやり尽くしてしまった感があったのでしょうか。

デオダート:僕の特徴は出ていると思うよ。ただ、アーティストそれぞれに異なったことをしなければならないと思うんだ。例えば、ロバータ・フラックのアレンジをするときに、アレサ・フランクリンと同じようにはやらないでしょ。ビョークをやるときも、シナトラをやるときも、もうおよそ500くらいのアルバムを手がけてきているけど、それぞれに違うわけだよ。

つい最近、イギリスで、フランス出身の素晴らしい才能のある若い女性歌手のケレン・アンと仕事をして帰ってきたばかりだよ。彼女は普段フランスに住んでいて、イギリスまで電車を乗り継いできてくれたんだけど、僕のタイムリミットがあって、2曲しか録音できなかったんだけど。移動しながらというのはややこしいよね。飛行機が遅れたり、飛ばなかったり、入管が年々厳しくなるし。日本に行くだけでも、何枚もの書類を用意して、記入しないといけなかったし大変だよ。

――その後に手がけたクール・アンド・ザ・ギャングが大ヒットしたり。当時の打ち込みディスコ路線について、どう思われていましたか?

デオダート:いや、ディスコ路線というか、結果的にそう捉えたれただけで、ファンクだよ。ヒップホップとも呼べるかな。ジャズの要素も深層にはあるしね。

――貴方の情報が殆ど届かなかった日々を経て、クレモンティーヌの素晴らしすぎる3曲はあまりに大きなプレゼントでした。なんだか宇宙旅行してたエウミールさんがやっと戻ってきてくれたみたいでした。

デオダート:宇宙に行っていたわけじゃなくて(笑)。映画音楽に携わってカリフォルニアのユニバーサルに行ってたんだよ。

――今後もし、何の規制も無いとしたら、どんな編成のどんな音楽をやりたいですか?

デオダート:なんの規制もなかったら、いままでやってきたことをもっとやりたいよ。なにせ、時間の制限がなければ、もっとたくさんできるからね。

――ありがとうございます!! お会いできるのを楽しみにしています!!

デオダート:僕も楽しみだよ。日本と日本人に対するリスペクトは、子どものころからあるんだ。子どものときの友だちも日本に住んでいるし、みんな真面目だしね。

公演情報

Deodato

ビルボードライブ東京:2015年11月2日(月) ~3日(火・祝)

>>公演詳細はこちら

INFO: www.billboard-live.com

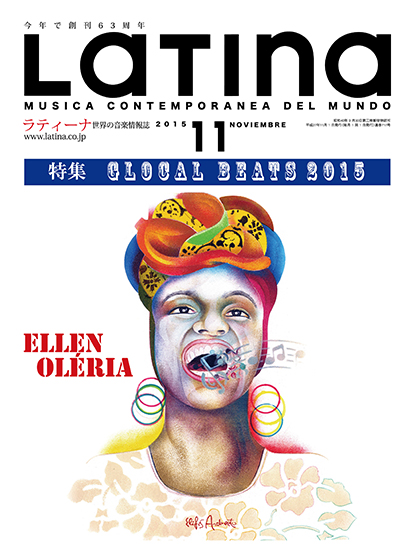

『ラティーナ』最新号(2015年11月)案内

10月20日発売の『ラティーナ』最新号。本特集ページの主役であるデオダートの特集記事のほか、幅広い内容で世界の音楽シーンに迫る。

メイン特集は「GLOCAL BEATS 2015」。高橋健太郎×大石始×吉本秀純という評論家陣による鼎談や、ミュージシャンのレコメンドを交えた展開で2015年の「グローカル(=グローバルでローカル)」な音楽シーンを紹介。また、菊地成孔とアントニオ・ロウレイオによる対談なども掲載されている。

2015年10月20日発売

INFO: http://latina.co.jp/

関連リンク

Interview:中浩美(ピアニスト、アレンジャー) Translation:宮ヶ迫ナンシー理沙(月刊ラティーナ編集部)

関連商品