2017/10/31 18:00

2017年11月4日より全国公開となる、世界的音楽家である坂本龍一を追ったドキュメンタリー映画『Ryuichi Sakamoto: CODA』。このオフィシャルインタビューが到着した。

坂本龍一が「全てさらけだした」という本作は、2012年から5年間という長期間に渡る本人への密着取材によって実現したドキュメンタリーで、膨大なアーカイブ素材も映画を彩っている。震災以降の坂本の音楽表現の変化に興味をもち、密着取材を始めたのは、本作が劇場版映画初監督となるスティーブン・ノムラ・シブル。過去の旅路を振り返りながら、新たな楽曲が誕生するまでの、坂本龍一の音楽と思索の旅を捉えている。

◎オフィシャルインタビュー

interview with Ryuichi Sakamoto

取材・文 宇野維正

ーー「レヴェナント:蘇えりし者」のサウンドトラックや「async」といった、これまでの音楽活動をさらに更新していくような素晴らしい作品の誕生。そしてご病気の発覚とその治療。本作に収められている日々は、音楽家としても、一人の人間としても、坂本さんのこれまでの人生において特別な時間だったように思います。まず、偶然にもそのような時期の自身の姿がこうして一本の映画に収められたことについてどのように考えられているかを教えてください。

「実人生を映画に収められるっていうのは、やっぱり照れくさいものだし、ちょっと不思議な感覚ですよね。別に嬉しくもないし、舞台裏をさらけ出すような趣味はあまりないので。まぁ、でも、何故この企画を引き受けたかったっていうと、監督のシブルさんの人柄につきますね。自分自身には、こういう作品を世に出したいという気持ちはなかったわけですけど、一本の映画、一本のドキュメンタリー作品としては、いい時期だったんじゃないかと思います。平穏な日々を何年追っても大した作品にはならないと思いますが、自分の人生の中でも大きな出来事が重なった時期だったので。こういうことは、結果的に偶然という言葉にしてしまいがちですけど、決して偶然だけでなく、この時期しかないというタイミングの作品だったんだろうと今は思ってます」

ーー本作ほどの親密な距離感ではないものの、過去にも坂本さんの活動や日常を映像に収めたテレビの番組や特集などはありました。今回、それが「映画」というフォーマットをとっていることに意味があるとしたら、それはどういうところだと思いますか?

「自分にとって、そこにテレビと映画の違いというのはないです。かなり昔の話ですが、過去にもいくつかそういうテレビのドキュメンタリーみたいな企画もありました。僕、本当にそういうのが嫌いでね(笑)。自分が出てるのを見るのが照れくさいから嫌いというわけではなくて、他の音楽家やクリエイターが出てくるドキュメンタリーも嫌いなんです。そこにある、ある個人から何かドラマを引き出そうという、作り手の制作態度そのものがね。対象が涙を浮かべたりして、そこにカメラが寄って、その瞬間を収めるみたいなね。要するに、人生というのはすべて個人にとって別々のものなのに、ドキュメンタリーを作る側が一つのストーリーをでっち上げて、それに沿って撮っていくという。本当に不愉快な作り方をしますからね。これまで、実際にオンエアされたものの中にも、その撮影中にスタッフに怒った作品もありました」

ーー予定調和的なものに対して、強い嫌悪感を持っている?

「そう。フィクションでもそういものは大嫌いです。ノンフィクションの体裁をとっているものに関してはなおさらです。だから、せめて自分が出るものに関しては、そういうものになってほしくないという思いは強くあります。だから、テレビか映画の違いというのは、そのあとの話ですね」

ーーただ、近年になって音楽家を題材としたドキュメンタリー映画が増えてきていますよね。映画になるということは「作品として残る」ということだと思うのですが、その「残る」、あるいは「残す」というについては特に意識されることはなかったですか?

「結局のところ、問われるのは作品の質なんです。出ている人間がどんなに有名であっても、作品の質が伴わなければ忘れ去られるだけですよ。確かに音楽家を扱った映画は、ライブのシーンを収録した作品なども含めて増えています。でも、僕は他人のライブの映像を見るのが嫌いなんです。映像に限らず、CDなどでもライブ盤というもの全般に対して全然面白いと思えない。ただ、中には、昔の映画ですがジョナサン・デミが撮ったトーキング・ヘッズの『ストップ・メイキング・センス』のような、ライブのシーンを収めていながらも、映画として素晴らしい作品もあって。そういう、何十年経っても色褪せない作品の域に今回の作品が達しているかどうかはわかりませんけれど、出ているのが誰で、そこで何を語っているかではなく、純粋に映画としていいものであるかどうかというのが大切なんだと思います」

ーー坂本さんから見たシブル監督のドキュメンタリー作家としての美点、あるいは特徴はどういうところにあると思いましたか?

「よくわからないですね(笑)。以前、家にいる時に、たまたまエリック・クラプトンのドキュメンタリー作品を見たことがあったんですよ。それは、クラプトンへのインタビューと、スタジオ・ライブで構成された作品だったんですが、『なかなかうまく出来ている作品だな』という印象を持っている。シブル監督と最初に会った時に、その作品を作っていたのが彼だと知って、それが今回の企画を引き受けた理由の一つでした。実際に制作が始まって、結局5年近くも断続的に撮影されてきたんですけれど、その期間、最初に会った時の印象とほとんど変わることはなかったですね。非常に腰が低くて、自分からすると映画監督っていうのはもうちょっと独裁者的なところがあった方がいいとも思うんですが(笑)、対象である僕や、周囲に対して、ちょっと気配りをしすぎるくらい気配りをする方でしたね」

ーーシブル監督は坂本さんの音楽や、YMOの音楽のそこまでの熱狂的なファンではなかったとも聞いています。そのことは、本作に客観性のようなものを持たせる上で大きかったのではないでしょうか?

「映像を撮られる側、あるいは質問を受ける側にとって、ファン目線というのは決して居心地のいいものではないです。シブル監督でさえ視点が近すぎるくらいで、もっと対象を突き放してもよかったくらいだと思ってます」

ーーもちろん、シブル監督も坂本さんが作ってきた音楽への深い敬意と、ある種の畏怖の念を持っている方なわけですが。

「そうですね。それとファン目線というのは、また違うものですからね」

ーーシブル監督は「坂本さんは『映画は監督のもの』という考えを強く持っている方だった」と話していて、坂本さんの理解に大変感謝されていました。それでもなお、坂本さん自身にも「こういう作品にしたい」あるいは「こういう作品にはしたくない」というような思いがあったと思います。監督に具体的に何か伝えたことがあったとしたら、それについて教えてください。

「いくつかありましたね。もっと3.11に関係するシーンを増やした方がいいんじゃないかとか。あと、全体の構成に関しても。ただ、それは『そうしてくれ』というものではなく、最終的には監督が決めることですから、あくまでも参考意見として伝えただけです」

ーー「もっと3.11に関係するシーンを増やした方がいいんじゃないか」と思われた、その理由を教えてください。

「この映画の撮影が始まったのは3.11のあった2011年の翌年からですけど、あれから現在までの6年間、3.11は自分にとってとても大きな意味を持つ災害、事件で、今でもその意味について考え続けていますし、これまでの6年間はもちろんのこと、これからの自分の創作に対してもきっと大きな影響力を及ぼしていくと思います。そうである以上、この映画に収められた時期の自分について撮るのであれば、作品の中で3.11がとても大事なものとして扱われる必要があると思ったからです」

ーー坂本さんはそれまでもずっと社会的活動を音楽活動と並行して行ってきたわけですが、例えば海外の観客がこの作品を観ると、まるで3.11がその出発点だったと誤解してしまうんじゃないかともちょっと思ったのですが。

「別に早くからいろいろなことを意識していたから、早くから行動していたから偉いだとか、そういうことはまったくないわけで。僕が環境問題などについて発言するようになったり、CDのパッケージを紙に替えたりし始めたのは1992年くらいですけれど、当時は大変なバッシングを受けました。それまでのコアなファンの方ほど批判的だったことをよく覚えています。でも、それを『自分は90年代から言ってきた』って自慢したところで何の意味もないことです。確かに、3.11の前から原子力エネルギーの問題についてはとても気になっていたし、具体的に活動もしてきたわけですけど、そんな人は僕以外にも世の中にはいっぱいいるわけです。『自分は早くから行動していた』みたいなことを主張したいというような思いはまったくありません」

ーー作品には坂本さんが作曲をしている最中の、とても貴重なシーンも収められていますが、「この日だけは一人で集中したいから、カメラを入れないでくれ」みたいな日もあったのでしょうか?

「それはもちろんありました。集中するためにできるだけ無音の状態で作業をすることもありますし、作曲には鶴の機織りみたいなところがあるので(笑)、どうしても見せたくない部分というのはあります」

ーー本作の「Ryuichi Sakamoto: CODA」というタイトルは、当然坂本さんの1983年のアルバムを思い起こさせるものです。CODAという単語が今回再び自身に関係する作品に冠せられたことについてのご意見を訊かせてください。

「まず、CODAという言葉はそれ自体とてもシンプルで、世界中の人にとってとてもわかりやすく覚えやすく、言いやすい言葉です。何かの表現物を表す際にも、とても優れた言葉なわけです。ただ、その対象となる側からすると、複雑な気持ちになる言葉でもあります。CODAというのは最終章、『これで終わり』という意味ですからね。なので、撮影が始まった当初からタイトル案としては出ていたんですけど、僕はギリギリまで反対していたんです(笑)。自分としては、今の自分が最終章に入ったようなつもりはないし、これからもまだいくつか、『async』のような面白い作品を残したいと思っているので。小説家でいったら、生きている間に全集が出てしまうようなものでしょうか。ただ、客観的に言えば、タイトルとしてとてもいい言葉ですからね。もちろん、80年代に自分が作ったアルバムの『CODA』とはまったく関係がありません。あの時、どうして自分のアルバムに『CODA』というタイトルをつけたのかは忘れてしまったんですけど、人によると、『戦メリ』の一連の騒ぎがあって、もういい加減にこの喧騒は終わりしたいという思いでつけたらしいんですけど」

ーーウィキペディアにはそう書いてありますね(笑)。

「あぁ、そうですか。だったら、そうなんでしょう(笑)。ただ、今回の映画のタイミング、つまり現在は、ここで何かを終わらせたいみたいな気持ちは何もないですね。まぁ、シブル監督にとっては、僕の病気のこともあって、この5年間散々振り回されてきたわけだから、いい加減このあたりで『終章』にしたいという気持ちがあったのかもしれません(笑)」

ーーこの作品に収められている60代の自分、あるいは現在の65歳という年齢について、今はどのように考えていますか? 例えば、これまで仕事で出会ってきた自分よりも歳上だった映画監督や音楽家が「65歳で何をやっていたか?」みたいなことを考えることはあるのでしょうか?

「あまり年齢のことは考えないんですけど、一つだけ例外的な指標として、自分の中で考えることがあるのは(夏目)漱石のことです。漱石が49歳で亡くなっているというのは本当に驚くべきことで、自分にとって49歳といえばはるか昔で、まだチャラチャラと調子に乗って遊んでいた時期ですからね(笑)。その人生の長さで、歴史に残る作品をあれだけたくさん残してきた。『昔の人は偉いな』ってことじゃないんだけど、なんていうのかな、今の60歳とか65歳というのは、まぁ人様のことは知りませんが、自分のことを考えるとまだまだだなって。そりゃあ、もともと頭も違うし、能力も違うわけで、単純に比較しても仕方がないんだろうけど、仮に自分が90歳まで作品を作り続けることができても全然あそこには達し得ないでしょうし。総じて、人間の平均年齢というのは上がってきているわけですけど、それが中身の成熟や人間の幸福度につながっているかというと、必ずしもそうではないということはよく考えます」

ーー今作の中でも語られているように、「余計なことをしている時間はもうない」という気持ちは、やはり年齢を重ねるごとに増してきている?

「それは大きいですね。僕はもともと好奇心が強い人間で、あれも面白そう、これも面白そうと、これまでいろいろやってきたわけですけれど。やっぱり、病気を患って以降は、今生きているのは自分に与えられたご褒美だと思っていて。実際、100年前の医療技術だったらもう死んでますからね。だから、これからの残りの人生は大事に使っていかないといけないと思ってます。残りの人生だって、きっとかなり限られているわけですから」

ーー今作は、クレジットにもあるように、撮影に息子さんである空 音央さんが参加されてカメラを回しています。

「自分が作業をしている様子を子供がカメラで撮るというのは、やはり最初は照れくさかったです。幸い、彼の撮る映像はなかなかいいんですよ。なので、やっていくうちにどちらも慣れてきて、途中からはもうまったく気にならなくなっていた。プロフェッショナル同士の仕事ができたと思っています。親の七光りみたいなことには絶対になってほしくないので、そこは厳しい目で見ているし、彼もそれを強く自覚していると思います」

ーーカメラと被写体との間の緊張感が常に保たれている作品と感じましたが、結果的には、息子さんだからこそ撮れたもの、空気というのも、きっとこの作品にはあるんでしょうね。

「当然あります。ただ、そればかり繋いでいったら、きっと秘蔵映像集みたいなものになってしまったでしょうし、シブル監督としてはそういう危惧もあったはずです。なので、最終的に膨大な素材を選択していく作業というのはきっと難しかったと思います」

ーー自分は、この作品の最も大きな価値は、ある時期の坂本龍一という音楽家の肖像を記録し、それを残すところにあると思いました。新しい世代に、あるいは自分がいなくなった後の世界に「残すもの」について問われた時、今の坂本さんはどのようなことを思い浮かべますか?

「若い頃は、そういうことにはまったく興味がなかったんですけどね。自分が死んでしまったら、自分の音楽が残るか残らないかなんてわからないと思っていましたし」

ーーいや、確実に残ります(笑)。

「他人の音楽については、たまに考えることもあって。まぁ、ビートルズは100年後も聴かれているだろうなとか、じゃあ、現代音楽はどうなんだろうとか。現代音楽の場合、一回演奏されたらそれで終わりという作品も多いわけで、残るという意味ではわからないじゃないですか。それでも、武満徹さんだったら100年後も残っているかもしれない。(ピエール・)ブーレーズは指揮者として偉大だったけど、はたして作品は100年後にも聴かれ続けているだろうかとか。そういう時にも、自分のことについてはほとんど考えたことがないんですよ。100年後にも聴かれているなんて自信はないし、そんなことに希望を見出して一生懸命やろうなんて思いもさらさらない。自分は音楽家としては近視眼的に、その時にやりたいことだけをやってきた人間で、今でもそういう気質は変わらない。ただ、90年代以降、環境問題のことを考えるようになってから、そういう問題はとてもスパンが長いので、自分さえ生きて終わればいいというような刹那的な態度ではいられなくなる。今の資源を使い切ってしまうということは、自分の子供や孫たちの資源を奪いとっているということで、それは資源の世代間戦争みたいなものなんですよ。環境のことを考えることは、当然、未来の世代に配慮するということにつながっていく。だから、人生全般においても、自然に自分がいなくなった後のことについても考えるようにはなりました。あれだけ刹那的だった人間が、ものすごく長いスパンでものを考えなくてはいけない教育についてのプロジェクトや、森林保全についてのプロジェクトに関わるようになったことについては、自分でも苦笑してしまいます。ただ、音楽家としては、あまりそれまでと意識は変わってないですね」

ーーただ、坂本さんの作品は確実に残っていくものだし、中でも「ラストエンペラー」や「シェルタリング・スカイ」や「レヴェナント:蘇えりし者」などの映画音楽は、映画とともに文明が残っている限り半永久的に人類によって聴かれ続けていくことになると思います。

「それが映画のすごいところなんですよ。メディアの違いというか、受け取る人に及ぼす影響の違いというか。地理的な空間においても、時間においても、1枚のレコードよりもはるかに遠くまで自分の音楽を持ち運んでいってくれる。『戦メリ』なんて、もう35年くらい前の作品ですけど、いまだに世界中のあちこちで上映されていて、行ったこともない国の、そんな場所があることさえ知らなかった街の人から手紙が届いたりする。映画はそれだけ強くて、長持ちするメディアなんですよね。それは自分が映画に関わってきて本当に良かったと思うところだし、映画の素晴らしいところだと思います」

PHOTO(C)Kazuko Wakayama

◎公開情報

第74回ヴェネチア国際映画祭 公式出品

『Ryuichi Sakamoto: CODA』

2017年11月4日(土)より、角川シネマ有楽町、YEBISU GARDEN CINEMAほかにて全国公開

出演:坂本龍一

監督:スティーブン・ノムラ・シブル

プロデューサー:スティーブン・ノムラ・シブル エリック・ニアリ

エグゼクティブプロデューサー:角川歴彦 若泉久央 町田修一 空 里香

プロデューサー:橋本佳子 共同制作:依田 一 小寺剛雄

撮影:空 音央 トム・リッチモンド, ASC

編集:櫛田尚代 大重裕二

音響効果:トム・ポール

製作/プロダクション:CINERIC BORDERLAND MEDIA

製作:KADOKAWA エイベックス・デジタル 電通ミュージック・アンド・エンタテインメント

制作協力:NHK 共同プロダクション:ドキュメンタリージャパン

配給:KADOKAWA (C) 2017 SKMTDOC, LLC

2017年/アメリカ・日本/カラー/DCP/American Vista/5.1ch/102分

関連記事

最新News

関連商品

アクセスランキング

インタビュー・タイムマシン

グローバルにおける日本の音楽の現在地

注目の画像

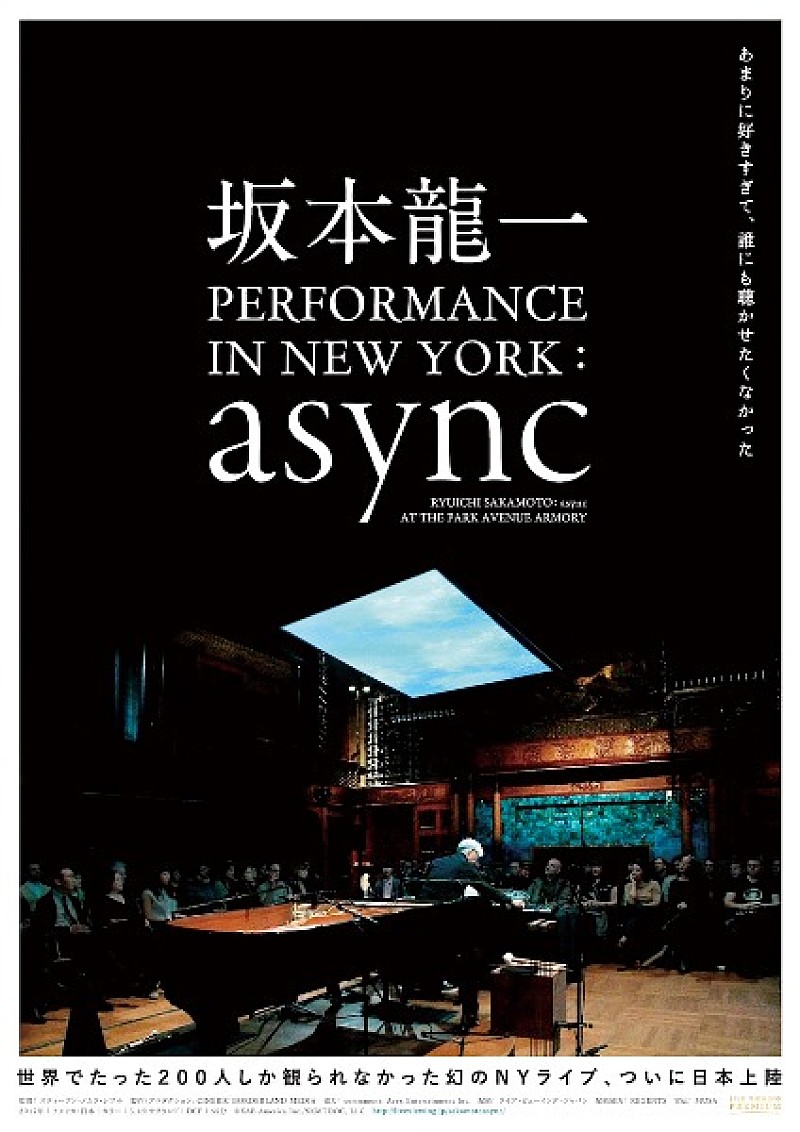

坂本龍一による幻のNYライブ映像の一部が解禁に、誰にも聞かせたくなかったパフォーマンスとは

坂本龍一による幻のNYライブ映像の一部が解禁に、誰にも聞かせたくなかったパフォーマンスとは 孤高の音楽家 グレン・グールド生誕85周年記念! 坂本龍一 キュレーターとなって12月にイベント開催

孤高の音楽家 グレン・グールド生誕85周年記念! 坂本龍一 キュレーターとなって12月にイベント開催 坂本龍一 ドキュメンタリー映画、公開前日11/3に幻のNYライブと合わせて先行プレミア上映決定

坂本龍一 ドキュメンタリー映画、公開前日11/3に幻のNYライブと合わせて先行プレミア上映決定 坂本龍一、【第30回東京国際映画祭】の“SAMURAI賞”に決定

坂本龍一、【第30回東京国際映画祭】の“SAMURAI賞”に決定 坂本龍一を追ったドキュメンタリー映画 予告編公開

坂本龍一を追ったドキュメンタリー映画 予告編公開